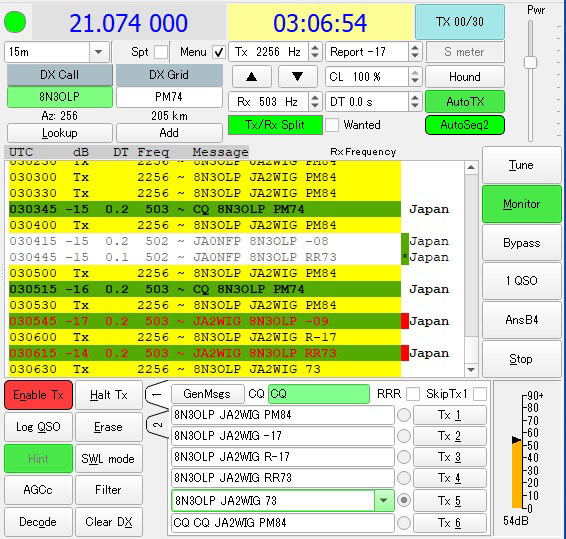

焙煎の習慣

毎週、休み前に焙煎をして帰るのが習慣になっている。今回はキリマンジャロを深煎りで焙煎した。いろいろ試してみたけど、やっぱりぼくには浅煎りや中煎りより「深煎り」があっている。

ただし、コーヒーは焙煎直後はまだそれほどおいしくない。なんとなくぼんやりしていて、本来の味が出てこない。おいしいコーヒーは焙煎後の2日目から1週間程度がピークじゃないかな、とぼくは思っている。週末に焙煎している理由はそこにある。

キリマンジャロは、少し低めの85〜90℃くらいのお湯でドリップすると、深煎りの苦みに加えて、キリマンジャロ独特の柑橘系の甘みが引き出せる。甘い香りも加わって、あ〜本当においしい!

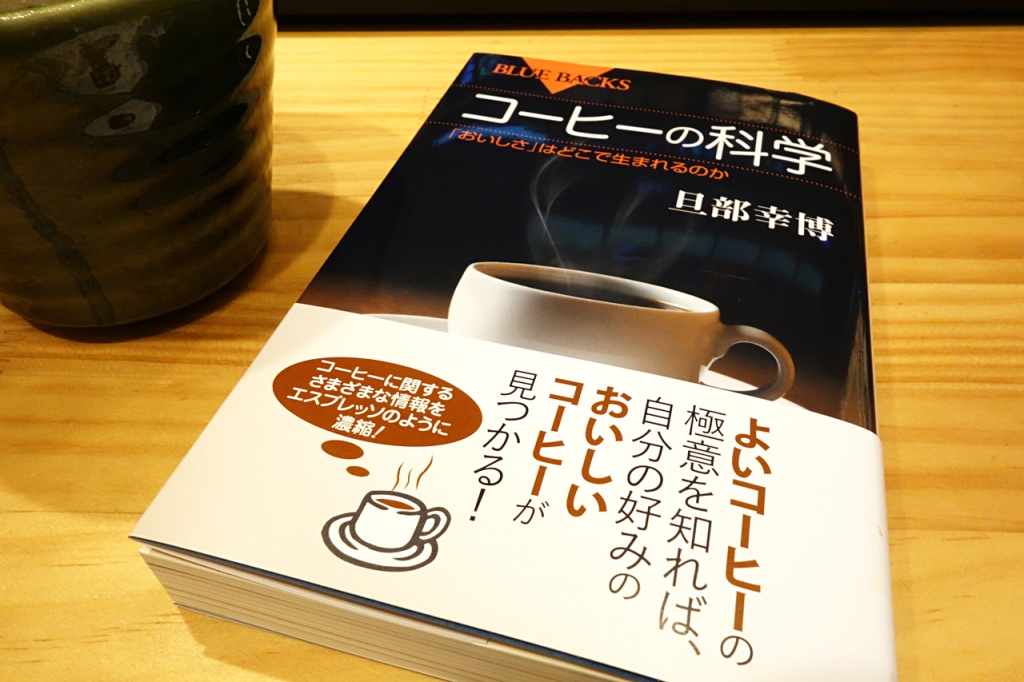

コーヒーの本で気が付いたこと

コーヒーに関する書籍は、もう読み尽くしたくらい読んだけど、偶然アマゾンで本のタイトルとレビューが気になって購入した「コーヒーの科学」という本が先ほど届いた。

著者の旦部幸博氏の本業が医学博士ということもあって、コーヒーの栽培から精製までの工程、コーヒーの歴史、コーヒーの味と香りの細かい分析、焙煎について、健康について詳細に解説されている。これほどの情報が一冊の中で濃厚に書かれた本は少ない。

確かにこのボリュームは凄いなと思うけど、殆どがぼくのインデックスにあることだった。というか、やっぱりぼくの興味の中心はもっと違うところにあるな、ということを再確認できた。ぼくが求めているのは「科学」ではなく、「文化」だということに気が付いた。

コーヒーのおいしさを決める割合は?

インターネットでコーヒーに関する情報の多くは、なぜか「抽出法」というところに集中している。コーヒーの道具や、保存法、おいしくコーヒーを淹れる方法、というのが数多くある。でも、コーヒーのおいしさを決める割合でいうと、せいぜい5%以下でしかないと思っている。

とにかく一番大きな割合をしめるのが、コーヒー豆の品質だと思っていて、ぼくの感覚では7割はこれで決まると思っている。これはお米の世界と同じで、品質の悪いお米はどうやたっておいしくはならないのと同じ。

やっぱり楽しいのは「焙煎」

ところがこの一番肝心なコーヒー豆というのは、個人でどうこうなるものではない。できることと言えば、どういうルートから良い生豆を手に入れるか、ということになる。ぼくが焙煎を始めた20年ほど前は、生豆を手に入れるために、自家焙煎のお店に行って分けてもらっていた。幸い今は焙煎を楽しむ人が増えたので、インターネットで良質な豆を手に入れることができるようになった。ホントありがたいよね。

ということは個人で楽しむことができて、自分の好みの味を引き出せるのはやっぱり「焙煎」じゃないかなと思う。焙煎は面白い。コーヒーの産地、焙煎方法、そしてブレンドの世界。どれをとっても楽しすぎると思わないかい?

ぼくが作りたいカフェのこと

「焙煎方法」の部分は本当に深くていろいろあるけど、その中でも焙煎度の要素が大きい。ぼくは深煎りが一番自分に合っているので、ここの部分はほぼあまり変えることはない。

あとはコーヒー豆の産地による味の違いと、それぞれのブレンド比率をどうすればおいしくなるのかというのが、ぼくの焙煎の楽しみ方のポイントになっている。うまく言えないけど、これは数値化される「科学」という物差しではなく、心が感じる「文化」という物差しだと思う。たぶんこれは一生探し続ける楽しみになるだろう。もちろんギターとアマチュア無線とともに……。

あと何年後になるかはわからないけど、前から温めていた面白いカフェを始めるつもりだ。それはぼく自身が楽しもうと思っていること。「自分で焙煎して、自分の好みのブレンドを作ること、そしてそれを身近な人に味わってもらうこと」、それをみんなにも楽しんでもらえるカフェを作りたい。

そのためにも、ぼく自身がもっともっといろんな体験をして、アドバイスしてあげられるようになればいいなと思っている。

ぼくからの「恩返し」

ちなみに、カフェを始めるといっても、それを生活の糧にというつもりはなく、むしろボランティアに近いかもしれない。それは「恩返し」なのかなと思う。

ぼくは兄といっしょに、アウベルクラフトという会社を作って27年続けてきた。ぼくたちがここまでやってこれたのは、本当に奇跡的だと思っている。もともとぼくたちにはそんなに力はないのだ。

それにこれまでの間、経営の危機は何度もあった、でもなぜかいつもどこからか大きな力で助けてくれた。それは偶然のチャンスであったり、できごとだったり、思いもよらないアイディアや考えが浮かんだり。もちろん、それは自分たちが努力した結果なんだ、という気持ちはなくはない。

でもそれより強く感じたことは、確かに「何かとてつもなく大きなものに助けられた」という何かを授かった想いだった。ところが、その助けてくれた相手はどこにも存在しない。なんだかとても抽象的で、まるで物語のような話なんだけど、ぼくはそのことなしに今の自分は語れないと思っている。

だから、これからの人生はその存在しない相手の代わりに、世の中にお返しをするんだと思っている。とはいえ、できることしかできないわけで、ぼくにできる恩返しはなにかというと、とりあえず先ほどのカフェをつくることだと思っている。

このカフェでは「科学」を使うことはない。もちろん最低限の基本だけは伝えるけど、それ以上の例えば焙煎の細かい技術や理論など、面倒なことは言わないし、聞かれてもたぶん答えないだろう。そこにあるのは「文化」だ。どう楽しむのかとか、どんな物語があるのかとか、そんなフワフワした暖かいものがあればいいなと思っている。

このカフェで、またなにか新しい物語が始まるのかもしれないな。