7MHz QRPトランシーバ「VN-4002」の製作に入った。まずは慣れないハンダ付けで四苦八苦。というか、これほどぼくは不器用だったのかと思い知らされた。最初からハンダ付けで部品を壊してしまうし、ハンダがぜんぜんうまく乗らない。

「こんなんで、この先どうすんねん!?」って感じやな。なにゆうてんねん。この前まで「何かを作らんとおられへん人間」とかゆーてたやないか、それが、初っぱなからこんなんじゃ話にならへんで〜。(なんで関西弁?)

そう思って、気を取り直しYouTubeで「チップ部品の半田付け」で検索して、多くの動画をじっくり観て、しっかりイメージトレーニングをした。落ち着いてやってみた。「よし!うまく行った!」

一回でもできるようになると自信がついた。だんだんコツがわかるようになると、意外にスムーズに進められるようになってきた。だれだってみんな始めはこうなんだと思う。ハンダ付けがちょっと楽しくなってきた。

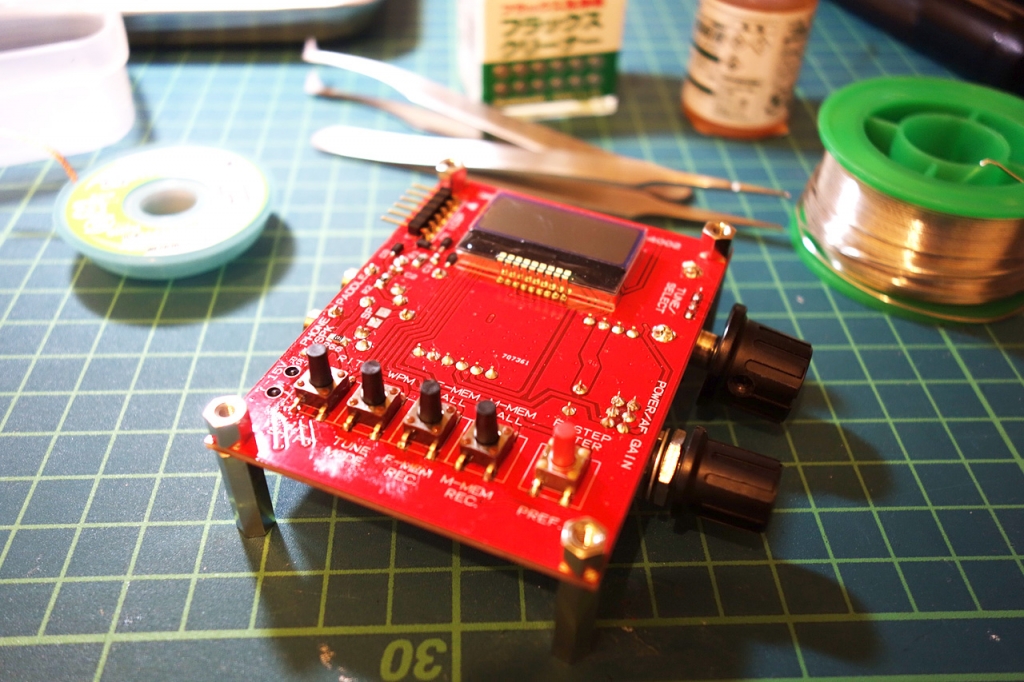

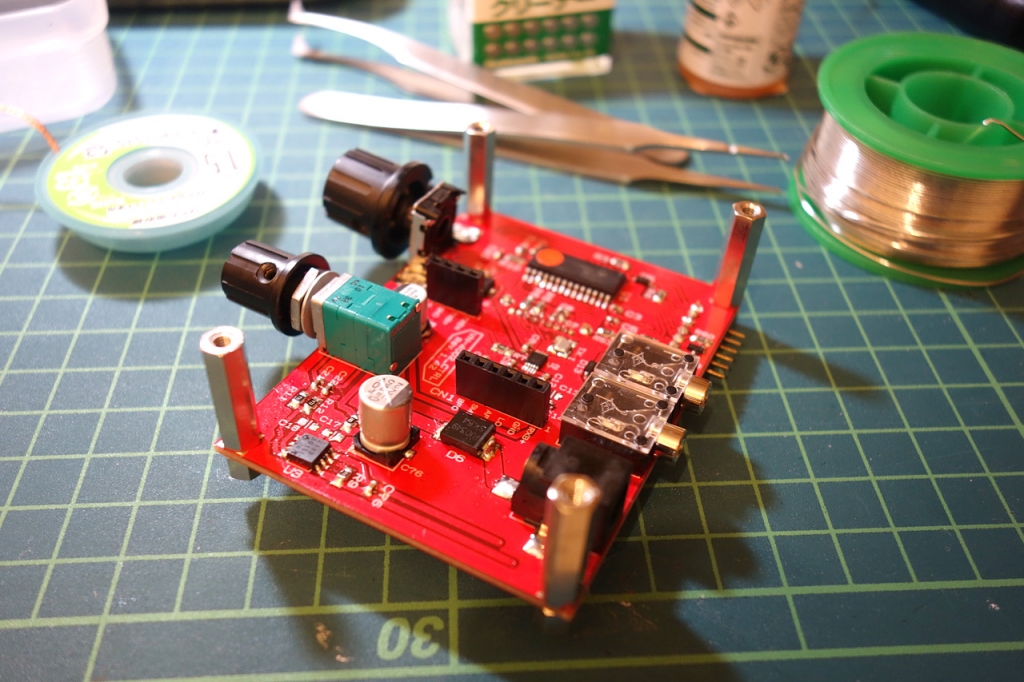

そして、2日かけてとりあえず、1枚目のコントロール部の基板がほぼ完成!

おおー、できるぢゃないか、かっこいいぢゃないか!(笑)

表と裏がこんな感じになった。ただし、失敗した部品やなくした部品が3個あるので、それを送ってもらってから、次の作業にはいるので、しばしのお休みだ。

部品が届いてからの話だが、完成したらまずは動作チェックをする。実際に電源を入れて、LCD表示がされるか、各ボタンでそれぞれの動作がうまくいくか、発信部がちゃんと動作するかなどチェックする。ま、すんなりいくとは思えないが、それが完了したら2枚目の基板に入るのだ。

2枚目の基板の方は、部品がさらに多くなり密集している。そして小さなコイルを巻く作業もあったりして、さらに難関なコースになる。でもワクワクするなあ。

ぼくがアマチュア無線に興味を持ったのが中学生の頃で、その頃はまだ自作する人が多かった。当時のぼくの小遣いで無線機なんかとても買えるわけがない。なんとかアマチュア無線の受信がしたいと思って、CQ誌の記事を参考に真空管で自作した。

パーツをわざわざ名古屋まで買いに行ったり、アルミケースを加工したり、ハンダ付けをしたり、アンテナを張ったりして完成させた。そのどれもが今と違ってとても大変なことだったと記憶している。そしてかかさず毎日ワッチしていた。それが無性に楽しくてしかたがなかった。そんな良き時代だったのだ。

でも今の時代は残念ながら、ほとんど自作するという楽しみがなくなってしまった。だから、こうやって自作を楽しめることは、アマチュア無線の原点なんだと思う。そして開発し配布してくれたJL1VNQ / 小野さんに心から感謝したい。

せっかくなので、この製作を通して、このトランシーバの各部がどのようになっているのか、技術的な勉強もしてみたいなと、新しい興味が湧いてきた。けっきょく、ちんぷんかんぷんかもしれないけど、それでもいいなと思う。