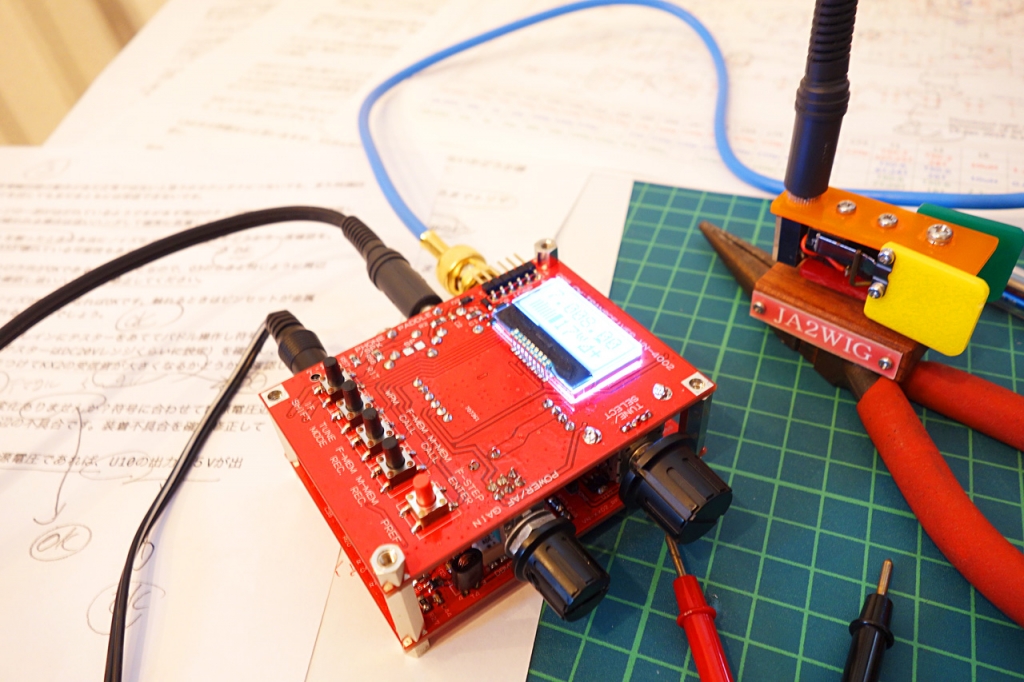

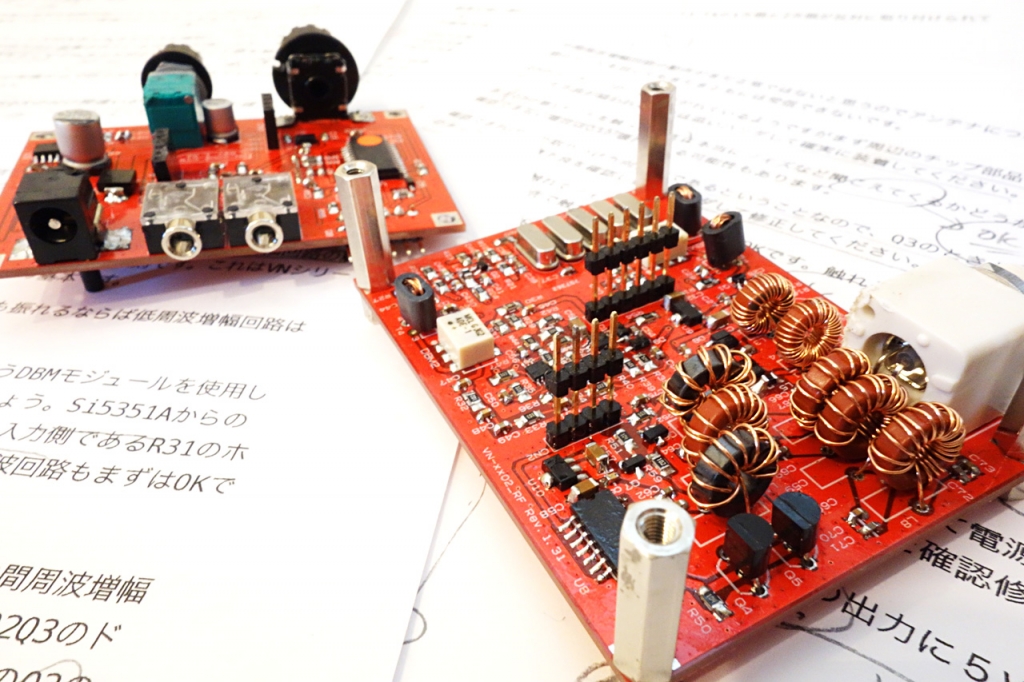

さあ、基板の組み立てが完了した

7MHz QRPトランシーバ「VN-4002」の製作は、ぼくの不注意でNJM8202のピンを折ってしまったので、JL1VNQ / 小野OMにお願いしてパーツを送ってもらった。これが組み立て最後のパーツになる。

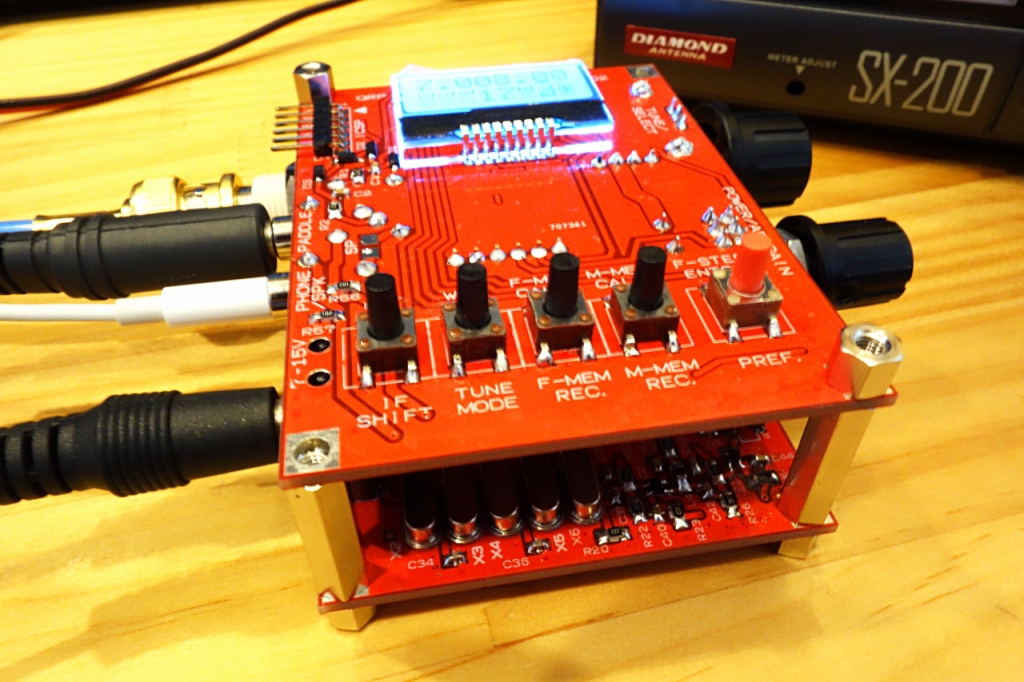

ハンダ付けを完了して、おもむろに電源のスイッチを入れる。さあ、どうだ!?

「あれ? なんにも 聞こえん・・・」

まったく受信ができないぞ。

送信はどうだ?

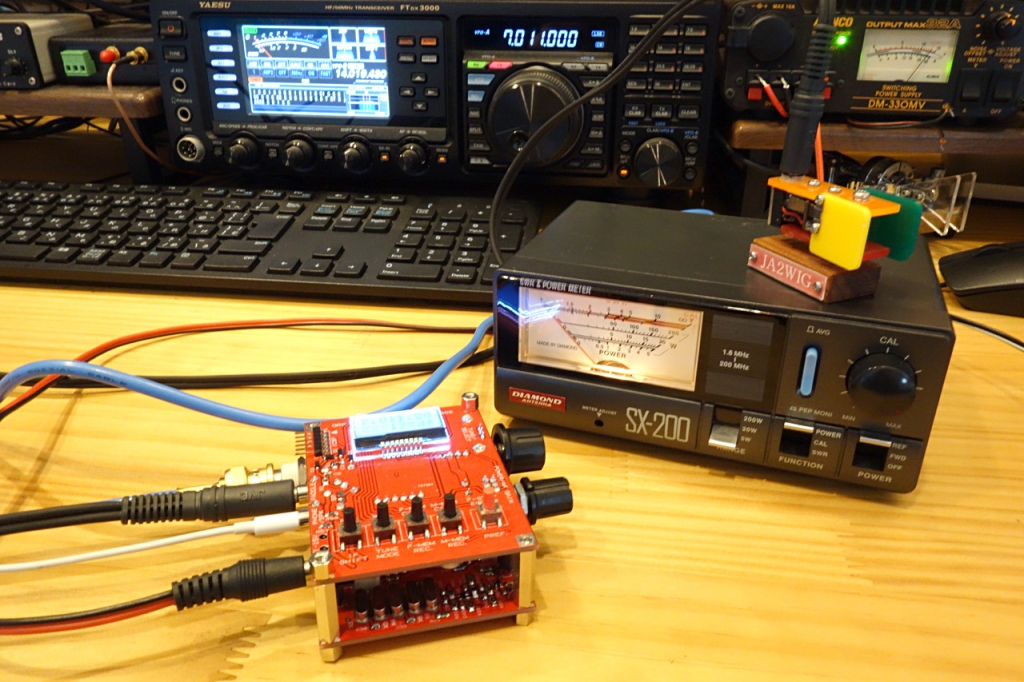

SWR & パワー計SX-200にダミーロードにつなぎ、パドルを打ってみる。

「メーターの針が ぜんぜん動かん・・・」

つまり、送信出力が出てるかどうかもわからないってことだ。

ようするに、トランシーバーとしての機能が、まったく働いていないってことになる。さあ、どうする? と言っても自分の能力ではどうしようもない。

トラブルシューティングの極意

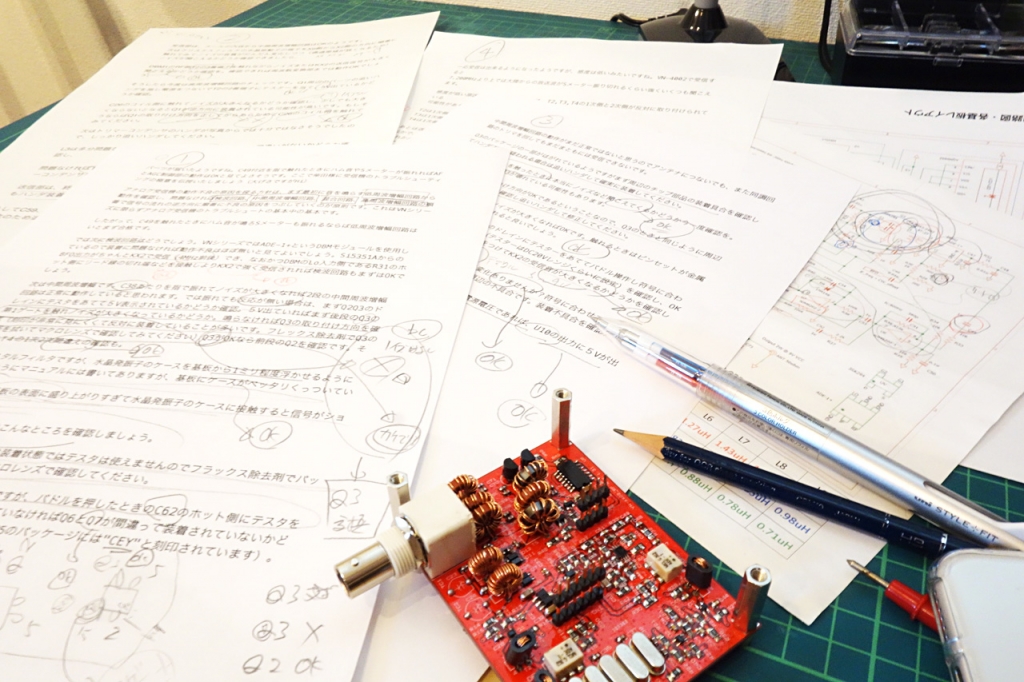

JL1VNQ / 小野OMに相談のメールを送ると、さっそく返事をいただいた。

「ここで柴田様に受信機のトラブルシューティングの極意を伝授いたしましょう」

ということで、アナログ受信機のトラブルシュートの、基本中の基本を伝授いただいた。

それは、低周波増幅回路から始めて → 検波回路 → 中間周波増幅回路 → 混合回路 → 高周波増幅回路と外からの信号の流れとは逆方向に、順番に不良の原因を探していくということだった。

と言っても、これを聞いて「なるほど、はい、わかりました!」と言えるノウハウがぼくにあるはずもなく、というかOMはそんなことは百も承知で、具体的なやり方を一つひとつ丁寧に教えてくれた。その内容が、どれくらいわかりやすいかというと、例えば

「Si5351AからのBFO出力がちゃんとKX2で受信(4MHz前後)でき、なおかつDBMのLo入力側であるR31のホット側に、リード線の切れ端などを接触し、よりKX2で強く受信されれば検波回路もまずはOKでしょう」

というように、これならぼくでも何をどうすればよいかが、手に取るようにわかった。

こうやって、ステップごとにチェックした結果を報告すると、次のステップのアドバイスをいただける。このやりとりで製作を始めてから、OMのアドバイスは実に40項目以上にもなっている。

さらに、ぼくの基板の高画質画像を送ると「C70で、左側の端子が十分ハンダ付けされていないような印象です」という具合だ。

他にも「アースパターンに装着するポイントは、ハンダごての熱が逃げやすいので、ハンダがすっと拡がるまで、十分熱が伝わるようにこて先を当てるようにしてください(追いハンダ)」というようにアドバイスしていただいた。

これらの一つずつが、とてもわかりやすいので、何をどうすればよいのかが、初心者のぼくでもよくわかった。そして、確実に前進していった。

全てのアドバイスを受けて

そして、いただいたアドバイスの内容をチェックして全てを手直しをした。その結果はどうかというと……。

- 受信ができるようになった。→ でも信号が弱い。FTDX3000では59で受ける信号が、聞こえるもののSメーターが振れないくらい弱い。

- 送信はできるようになった。→ KX2でちゃんとCW受信ができる。ところが定格では3Wの出力なのだが、パワー計のメーターは殆ど振れないくら弱い。

う〜〜ん。あとちょっとなんだけどなあ。

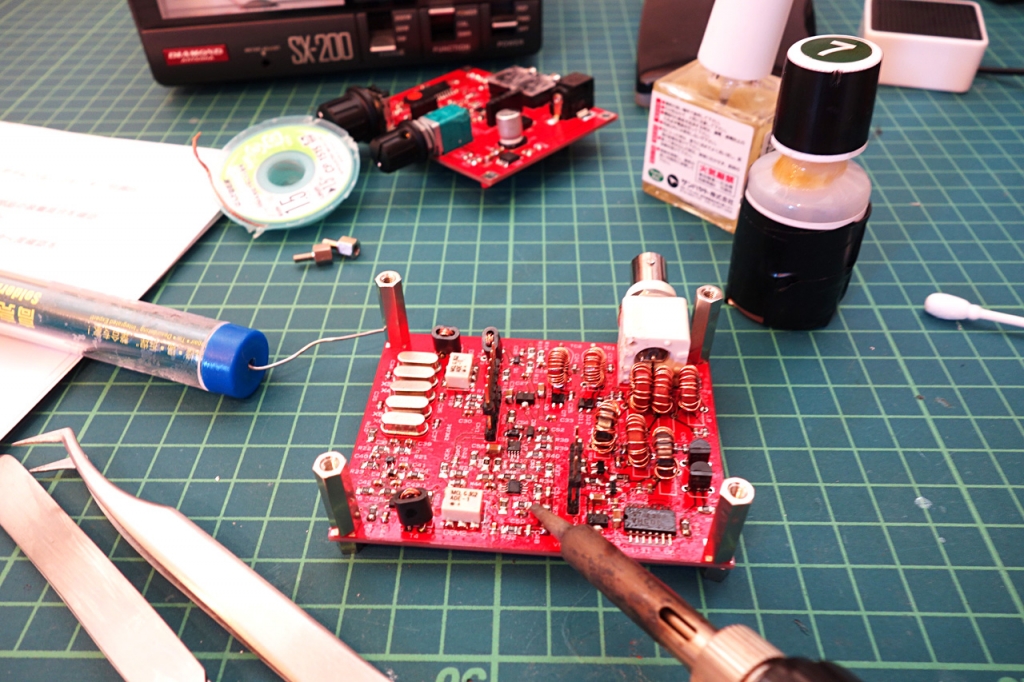

ここまで来ると、もうメールのやりとりだけでは、具体的なアドバイスを受けることが難しい。できることはというと、あとはハンダ付けの精度をあげることくらいしかない。きちんとハンダ付けされているか、ショートはしていないか。部品の向きを間違えていないか。

全部で200個以上もある部品のハンダ付けを一つひとつ確認していくのだ。例によって、iPhoneにマクロレンズを装着して、拡大しながらチェックしていく。

この作業をほぼ朝から晩まで、丸二日続けた。不具合というより、ちょっと気になるな程度のことも、全て一つひとつ修正していく。そして、ついに、もうこれ以上修正できるところはなくなった。

そして、その結果……。

ジャジャ〜〜ン♪

おめでとうございます〜!

なーんてことにはならなかった。

残念だが、いまだに問題は解決せず。とりあえずは受信も送信もできているのに、それぞれが充分なパワーを得られていないのだ。間違いなくどこかに原因は存在するのだけど、それがぼくには見つけられない。

さあ、この先、どうする!?

今はテスターと目視チェックだけで原因を探っているわけだから、この先は、オシロスコープやシグナルジェネレータなどで原因を探るしか方法はない。オシロスコープを買ってもいいとは思うが、どうするかだ?

でもぼくの心の中は決まっていた。「もう、限界だな」と…。

精神的にはまだまだ大丈夫だけど、ぼくのスキルではもう限界だなということだ。かと言ってこれで終わりにするつもりはない。

そうではなく、これ以上オシロスコープを購入して続けるより、もう1セット新たに購入して「今までの経験を生かして、もう一度最初から作り直そう!」それが一番よいと思っていた。

するとOMからの返事がこうだった。

「オシロなどない中で、ここまで出来たことは、とてもすごいことだと思います」

と、かえって暖かい言葉をかけていただき、さらには「ただ私の経験上、これ以上は測定器がない中では、なかなか解消は難しい印象でもあります」

ということだった。やっぱり…。

そして、

「ですので、一度実物を拝見させていただくと、原因がはっきりして、それが今後にも生かされるような気がします。その上でもう1セット作ることも良いですし」。

ということだった。つまり、ただこのまま終えて新しいものを作るより、今回の原因をはっきりさせた上で、次に生かしたほうがよいということだった。もちろん、ぼくとしてはこの上ないありがたい言葉だった。

ということで、ぼくの「赤鬼マーベル君」は一旦精密検査のためにドッグ入りすることになった。そして、OMに今回の原因を調べてもらい、次のチャレンジにつなげることにしよう。

貴重な体験だった

今回の製作経験で、トランシーバーを作るということと、その後の修復を行ったということだけでなく、ぼく自身もいろんなことを学んでいくことができた。これぞアマチュア無線ならではの貴重な経験ではないかと思う。

それにぼくが未熟だったから、こんなふうにまともに完成させることができなかったものの。でも、だからこそ体験できた貴重な数々。これはきっと神様がぼくにくれた宝物なんだと思っている。感謝感謝!

部品一つひとつがどんな働きをするのか、回路図の見方、正しいハンダ付けの仕方、正しいコイルの巻き方など、それに皮肉にも、パーツをうまく付け直しする技術も習得した(笑)。これらはとても貴重な体験だったし、楽しい経験だった。ここまで、とても親切に指導していただいたJL1VNQ / 小野OMに感謝の気持ちでいっぱいだ。

ということで、7MHz QRPトランシーバ「VN-4002」の製作は、まだ終わりではない。これから第二章が待っている。とても楽しみだ!

P.S.

今日のコーヒーは深煎りコスタリカ。コーヒーの焙煎は難しいようで、簡単。簡単そうで、難しい。これはどんなことでもいえることで、どんなことも、楽しんで(※面白いなって思って)取り組もうという気持ちがあるかどうかで、結果が大きく変わってしまう、ってことじゃないだろうか。

さて、この記事を読んでくれた人で、まだCWの免許を持っていない人がいたら、ぜひ免許取得のチャレンジをして欲しい。そして、このQRPトランシーバーの製作にもチャレンジして欲しいと思う。

ぼくのような知識も技術もない人間でも、気持ちされあれば、こういうことが楽しめるってことも知って欲しい。ぜひとも!

※ 「楽しむ」という言葉が、最近よく使われているけど、意外に伝わらない言葉だなと思うようになった。もっといい言葉はないだろうか。