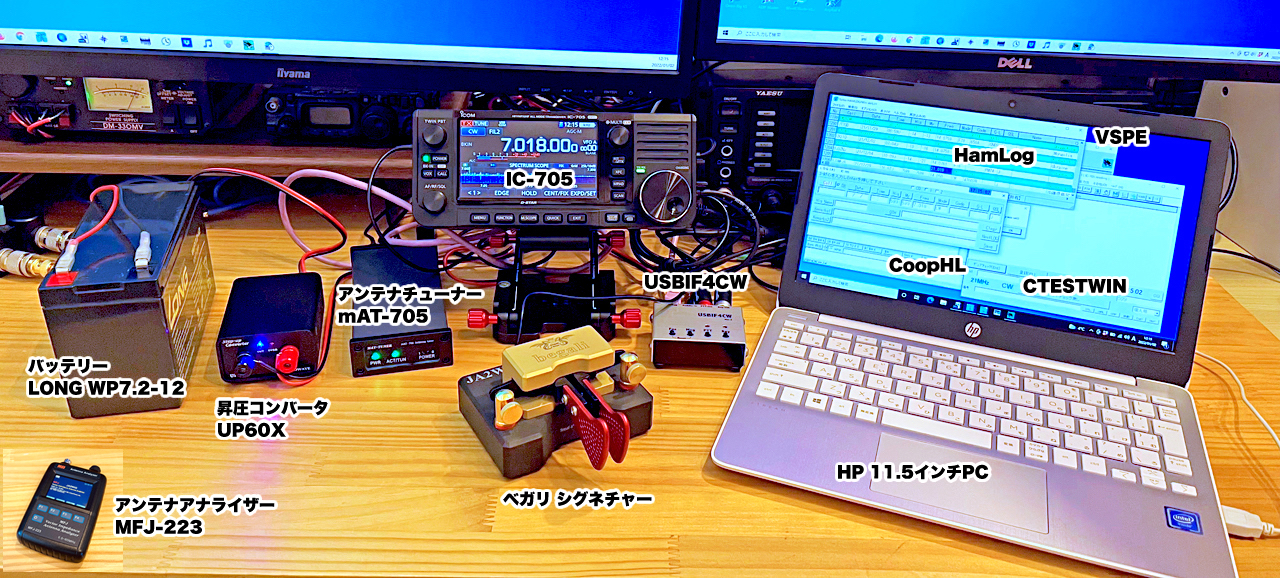

先日のブログで移動運用をこの構成でやっていくことにした。さらに「Fldigi」というデコードソフトも追加し、来月には50Wのリニアアンプが届くことになっている。

こうやって可能な限り移動運用の良い環境を作ることは、IC-705が持っているパフォーマンスを最大限にいかすことになるかもしれない。

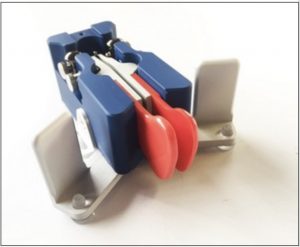

ただしこのベガリのパドルはとても使いやすいんだけどかなり重いんだよね。そこで以前買った「BaMaKeY EHT-II」というドイツ製の可愛いキーに変えてみた。

それにUSBIF4CWというインターフェイスもいらないなと思った。これはCoopHLという送信ソフトを使うために必要なんだけど、あれば便利だけどなくてもいいものだ。

IC-705の最大の魅力は「リアルタイム・スペクトラムスコープ」だ。これでリアルタイムにバンドが一望できる。そしてパソコンと連動させやすいことがいい。

これに50Wのリニアアンプまで加えると、移動局というより「移動する固定局」が実現できるわけだね。

一方、KX2はこんなにコンパクトなのにチューナーも内蔵しているし、パドルも付いている。そのフットワークの軽さが一番の魅力。

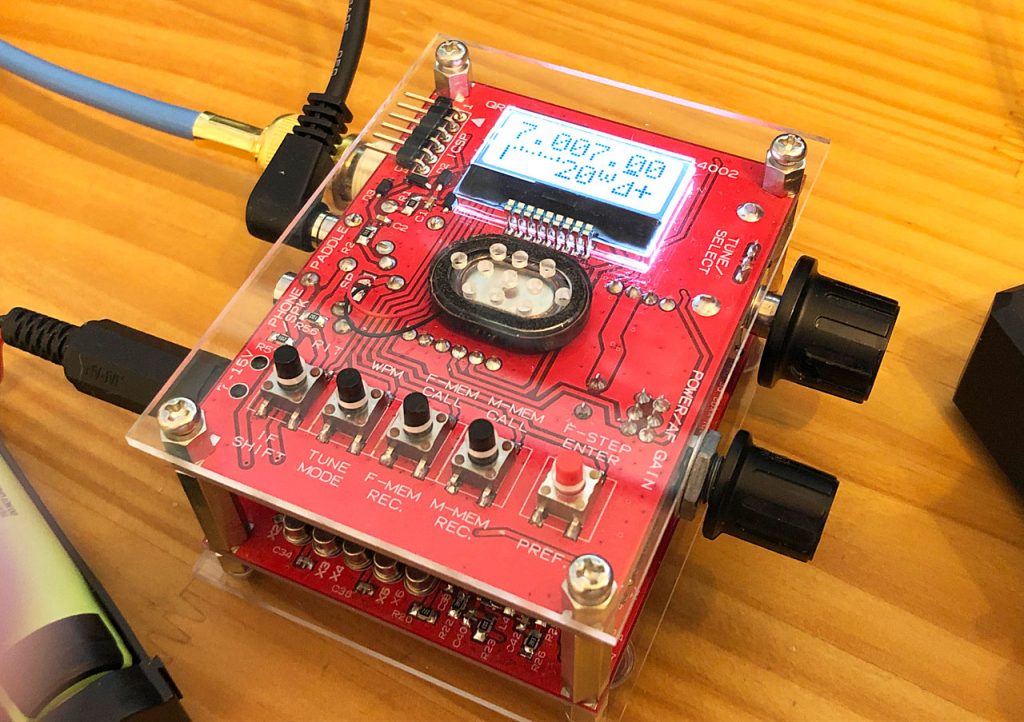

さらに今年は自作したVN-4002でQRP(P)移動運用の世界も楽しみたいと思っている。最小限の機器でどこまでできるかを挑戦するのも楽しいぢゃないか。

ということで、歩いて山を登ってとか自転車での移動運用はKX2かVN-4002を、車を使っての移動運用は、IC-705を使うことがぼくのスタイルになる。これで楽しみの幅が大きく広がるのだ。

ただ、このミニパドルは小さくていいんだけど、縦振りキーが慣れていないのでまだちょっと使いにくい。そこでいろいろ探してみた。

ベガリの「トラベラー」248.00EUR(約32,000円+送料)

かっこいいけど、ちょっとデカい。それに重い。

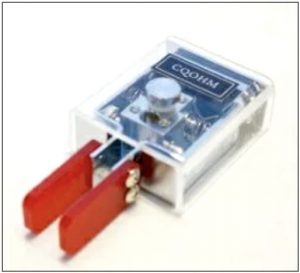

CQオームの「CW-MINI」14,341円

う〜ん、ぜんぜん心に響かない。

CQ ham radioの「Gemini」8,984円

う〜ん、安定性がなく使い辛そうでイマイチ。

GHDキーの「GM702」15,500円

収納できてコンパクトでいいけど、遊び心がぜんぜんない。

そしてぼくが持っているPalmの「Pico Paddle」$116(約13,200円プラス送料)

小さいのがいいけど、正直言って使いにくい。だからKX2専用にしている。

う〜ん、これはというのが見つからない。いつも思うんだけど、日本のメーカーが作るものって、機能や価格を重視していて、デザインや遊び心が全くなくてつまらない。

「これを持っているとなんだか楽しくなるな」、「使っている自分を想像するだけで楽しい」。なんでそういうものを作らないんだろうなって思ってしまう。

こういうドイツのBaMaKeyやイタリアのBegaliみたいなものがやっぱり魅力的だと思う。

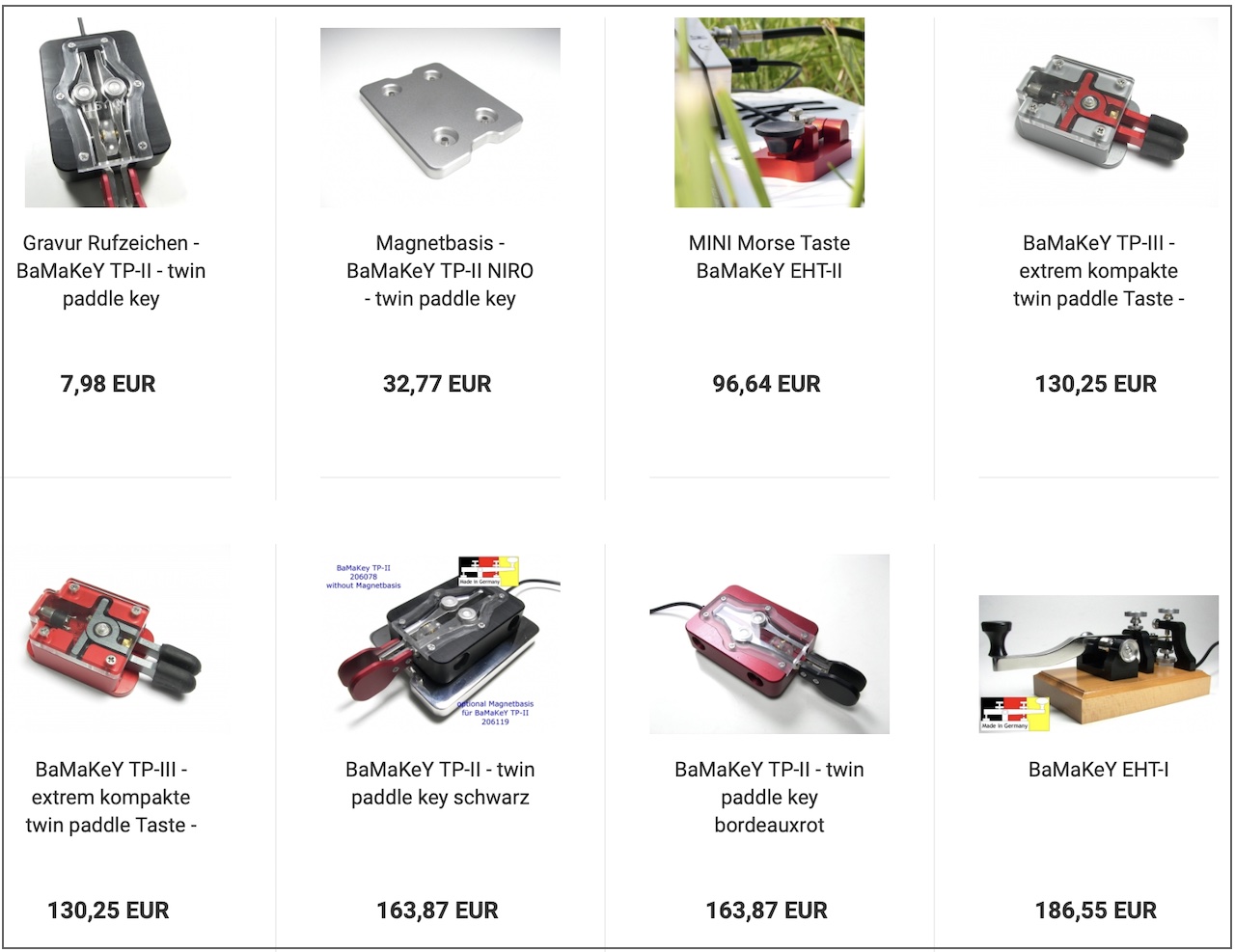

そうだ、このBaMaKeyにひょっとしていいものが見つかるかもしれない。そう思って「BaMaTechのサイト」を見てみた。

おお、知らなかった。あるじゃないか。

いいねこの「TP-Ⅲ」は使いやすそうだ。こうやらこれは2021年の新製品らしい。

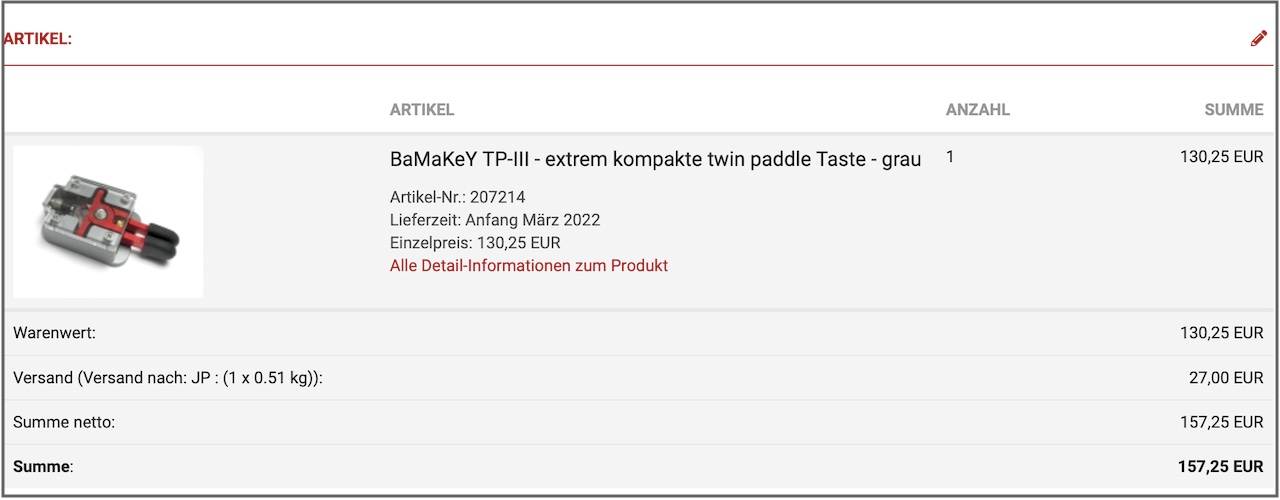

さっそく注文しようと思ったら「現在品切れ中です!」と書いてある。時間がかかってもいいから注文することにしよう。

本体が130.25EUR、送料が27.00EURで合計157.25EUR。日本円に換算すると20,255.76 円也。支払いはPayPalを使った。

そして後になってミニパドルと色を合わせて赤にしたくなったので、メールで変更して欲しいと依頼した。さてどうなるかな。

その後見つけたこのレビュー動画の色はサイトの色と明らかに違う。この濃いブルーに近いグレーだとしたら、むしろこちらの方がいい。しかたがない、もう一度マルクスにメールして確認しよう。

すると、さっそくマルクスから返事があった。この写真を添えて。

---

親愛なるリュウジさん、

色を変えることができます。問題ありません。

次のTP-IIIパーツは、月曜日または木曜日にアルマイト処理から戻ってきます。

あなたが希望するなら、その写真を送ることができますがいかがですか?

問題は合金の公差です。 各シリーズが同じ色ではありません!

しかし、私の個人的なお気に入りは赤です。

私はオレンジ色の車と赤いジャケットを持っています。

---

この返事をもらって、やっぱり「赤」に決定! これで移動運用の楽しみがまた一つ増えたことになる。

その後、「ぼくが持っている9個のCWパドルの話」で追加したパドルを追加してる。

さて、コロナウイルスが猛威をふるっている。こうなると、自宅で趣味を楽しむか、人のいないところに出掛けて移動運用を楽しむか、そういうことになりそうだね。

最後に旅行に行ったのは2年半前のこと。

大好きな温泉にゆっくり浸かって、新鮮な海の幸をいただきながら、旨い地酒を味わう。そんな楽しみ方できるようになるのはまだ先のようだねえ。