鉄道模型のレイアウト作りを始めて、いきなり3Dプリンターやテーブル作りなどで遠回りしてしまった。そろそろレイアウトとジオラマ作りを再開することにしよう。

まずはレイアウトのスケッチからだ。いろんな思いつくアイディアをスケッチしていくのだけど、2次元的なレイアウトでは限界があって面白くない。

そこで高さを加えた3次元的なレイアウトを考え始めると、はたしてどれくらいの勾配まで設計したらよいのかを知りたくなる。じゃあ、さっそく実験してみよう

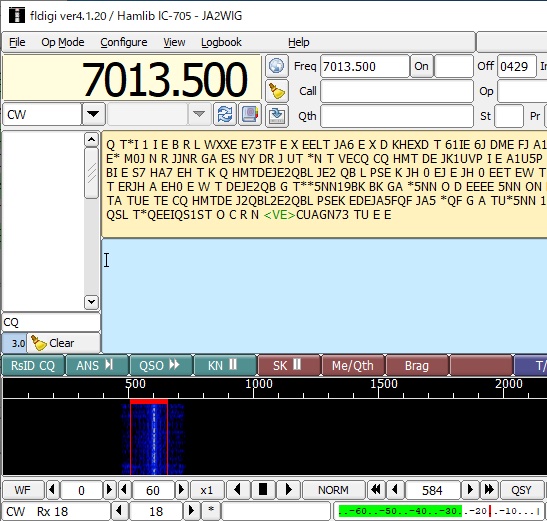

レールを本で段階的に高くしてC62を走らせてみた。するとこの程度の勾配で登ってくれなくなった。さすがにこれくらいは登ってくれないとダメだなと思う。

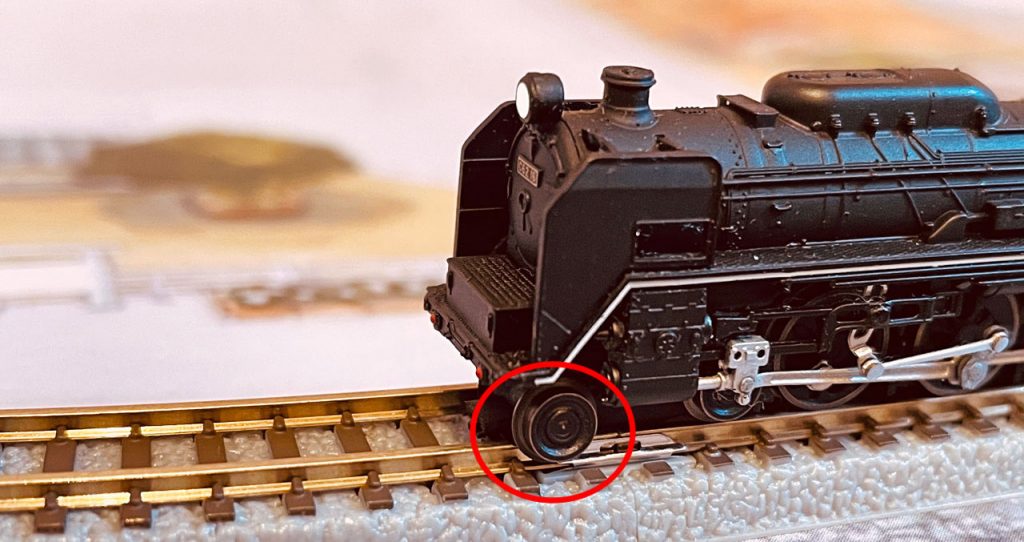

問題はそれだけじゃなく、勾配を緩くして登ったとしても一周してくると何故か脱輪していた。こんなふうに先頭の前輪が外に飛び出しているのだ。

ただ、これで機関車が脱線することはなく走ってくれてはいるけど、これを何とかしないといけないなと思う。

裏側にしてみると、前輪部分はこんなふうになっていて、取り付け部分がやや後方になっていることで、その前の部分の振れ幅が大きくなってしまう。このため脱輪しやすくなっているのだと思う。なぜこういう設計をしたのだろうか?

それじゃ先頭部分の重量を重くしてみたらどうだろうかと思った。簡単にいうと前の部分を線路に密着させたら少しは違うかもしれないと思ったのだ。

さっそく少し重いボルトをビニールテープで固定させて走らせてみた。すると脱輪しなくなった。だたし、こんな不格好なことをするわけにはいかないので、内部におもりを入れられないかを探ってみよう。

さっそく分解し始めたのだが、さすがにZゲージほどの小さなものになると限界があった。これよりさらに分解したものの、これ以上やると壊してしまうのでやめた。

そこでさらに考えた。

要するに、前輪部分がとても繊細な作りになっているため、レールの状態がそのまま脱輪に影響してしまうのではないだろうか。

そこで少しでも線路が浮いている場所があれば、全てテープで固定して線路が完全にフラットな状態になるようにしてみた。すると思った通り、全く脱輪しなくなったのだ。

そういうことか、これはよい経験になったな。これから先レイアウト作りで実際に仮走行させることがあるだろうけど、このことも考慮して作っていこう。

そして、もう一つの「坂を登らない問題」だけど、もともとこのC62というのは馬力が弱そうに感じていた。だから自力で登る勾配に限界があるのだろう。

それなら補助をすればいい。実際の機関車でも坂道を走るときは補助機関車を連結させるわけだから、それと同じことをすればいい。

さっそく、Zショーティーで使っていた「キハ40」を最後尾に連結して走らせてみた。すると何もなかったかのようにすんなりと登って行った。よしこれでいい!

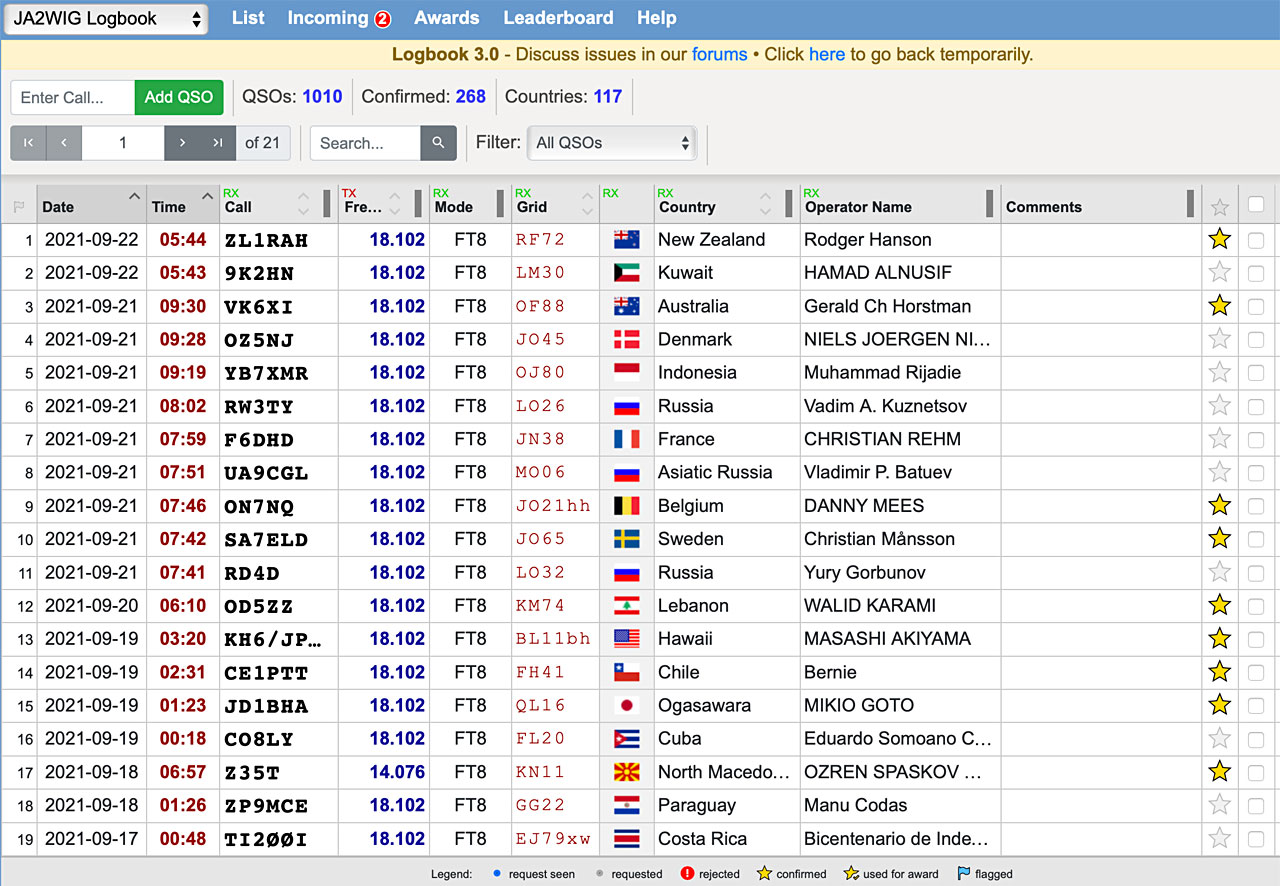

さっそく「C62」と連結させる機関車を探した。それがこれだ。

「Zゲージ T002-4 DD51 1000 A寒地 JR北海道色」というやつ。ところがロクハンでは在庫僅少(再生産未定)となっていて、すでに在庫がない。

そこでネットで検索したのだけど、なかなか見つからない。そしてやっと見つけたのだけど、これが無事に我が家に届くかはわからない。「在庫切れでした」とか。。。

というわけで、実際にレイアウトを考えながらもこうした実験をやりながら、立体的に進めていくことが楽しいなと思った。

ぼくの場合、鉄道模型作りのノウハウはないから、普通のやり方ではだめだと思う。つまり、普通なら「レイアウトの設計」→「レールの設計」→「テストラン」→「資材の調達」→「レウアウト工作」→「ジオラマ作り」……。

という流れだろうけど、ぼくの場合はそんなにすんなりといくわけがない。だからいろんなことを実験しながらパラレルで進めて行こうと思う。

仕事じゃないんだから、じっくりのんびり楽しんでいけばいいよね。