さあ、2回目の板張りが終わって、いよいよ次の工程に入った。

中央デッキのブルワーク(壁)の内側にウォールナットの板を張り、さらに銃眼開口部を四角く切り出した。それぞれの工程が短い時間で終わるので、リズム感があって楽しい。

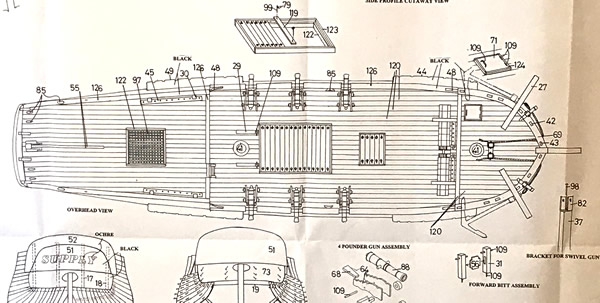

次は船の外側に腰板とレール板を張る。ちょっと待てよ。その前に説明書には書いてないけど(というか結局最後まで書いてなかった、やれやれ…)今のうちに喫水線を引いておこうと思った。今のうちに喫水線より下の部分を白く塗っておかないといけないしね。

喫水線引くには専用の道具があるらしいけど、そんなものを使わなくても、ベンチバイスで鉛筆を固定して、船を船台に乗せ、きちんと水平を出して、船をぐるっと動かして線を引いていけばいいと思った。予想通り、正確な喫水線が綺麗に引けたよ(やったー)。

次に腰板とレール板を張り付けるが、途中でラインテープをあらかじめ張り付けて、これを目安に作業をすると良いことに気がついた。さっそく試してみよう。

ちょっとした工夫なんだけど、これはとても良いアイディアだった。それから接着は外板張りの時のように、ボンド+画鋲という方法を使うと船体に穴が残ってしまうので、ゼリー状の瞬間接着剤を使った。これらの作業は意外に簡単で、まあまあの仕上がりになった。りゅうじおじさんは満足気(笑)。

さて、次はデッキ部分の板張りだ。

図面をみると、デッキ部の寸法に合わせて、長い板を切って張り付けるようになっているが、実際は板の規格があって、それを継ぎ合わせて張り付けるのが正しいだろうと思った。

使うのは1mm×4mm×50cmのタンガニカという白木だ。歩留まりのことを考えて、長さを7cmにカットして、並べる方法にした。

並べ方もいろいろあるけど、仮置きで並び方をいろいろ試して、3枚おきにずらす方法にすることにした。

専門書を見ると、実船は板と板の間にタールを浸みこませた繊維を埋めて水密性を確保しているので、板の切り口(横)を鉛筆やマジックで黒く塗る方法がよいと書かれていた。

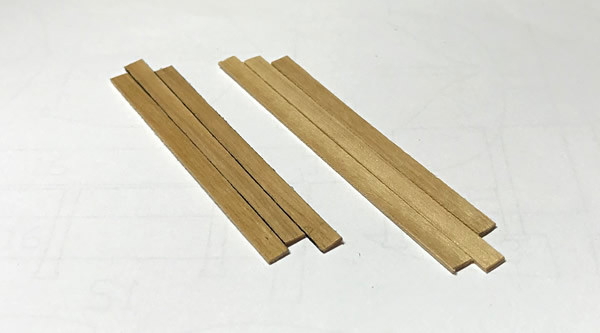

左側がマジックを塗った板で、右側は何も塗らない板だ。実際に比べてみると、確かにそれらしいのだけど、手間のことは別として、どうもわざとらしくて、むしろ目障りに感じた。なので、あえて何もしないことにしよう。

ぼくはどんなことでもそうなんだけど、こうすべきだと言われることに対して「本当にそうなの?」と思うことにしている。別に天の邪鬼なのではない。生きていくということは「自分の考え方で判断し行動していく」ということだと思う。

とりあえず、試してみる。その結果をみて自分はどうするかを判断して決める。たいていのことは何とかなっていくし、新しい発見は楽しい。それに例えそれでうまく行かなかったとしても、その経験は大きな財産になるのだ。

実際にこの世の中の「これが正しい」「こうすべきだ」ということの多くは、実はそんなことはないということが、本当にたくさんあることを、僕は自分の体験で学んできた。

たぶん、これから先の工程もそんな感じでやっていくよ。その方が楽しいぢゃないか!