今日の午後は昨日とうってかわって、あいにくの荒れた天気になってしまった。ゴロゴロと雷も鳴ってる。

午前中に買い物を済ませたので、午後は大好きな「ビル・エヴァンス」の「The Lost Session From The Black Forest」のCDを聴きながら、アナライザーの改造を行い、今はこのブログを書いている。

昨日書いた「久しぶりの移動運用?」で「手抜きをしてアナライザーでSWRの調整を取らなかった」と書いた。

なぜ手抜きをしてしまったのかはある理由があった。面倒くさいとかそういうことではなく、このアナライザー「MFJ-223」は起動時に「ピッ!」という音が出る。

その音がビックリするくらいデカいのだ。屋外で周りに人がいないなら問題はないが、近くに人がいたら間違いなくビックリしてしまう。

それほど大きいので、ベランダでこれを使うと、しかも節電のために切ったり入れたりすると、周りに迷惑をかけてしまう。

実際に昨日も起動したら、すぐに部屋にいたかみさんが驚いて「何の音〜?」とにらまれてしまった。(-_-;) 今日はやめとこう、そう思ったのだ。

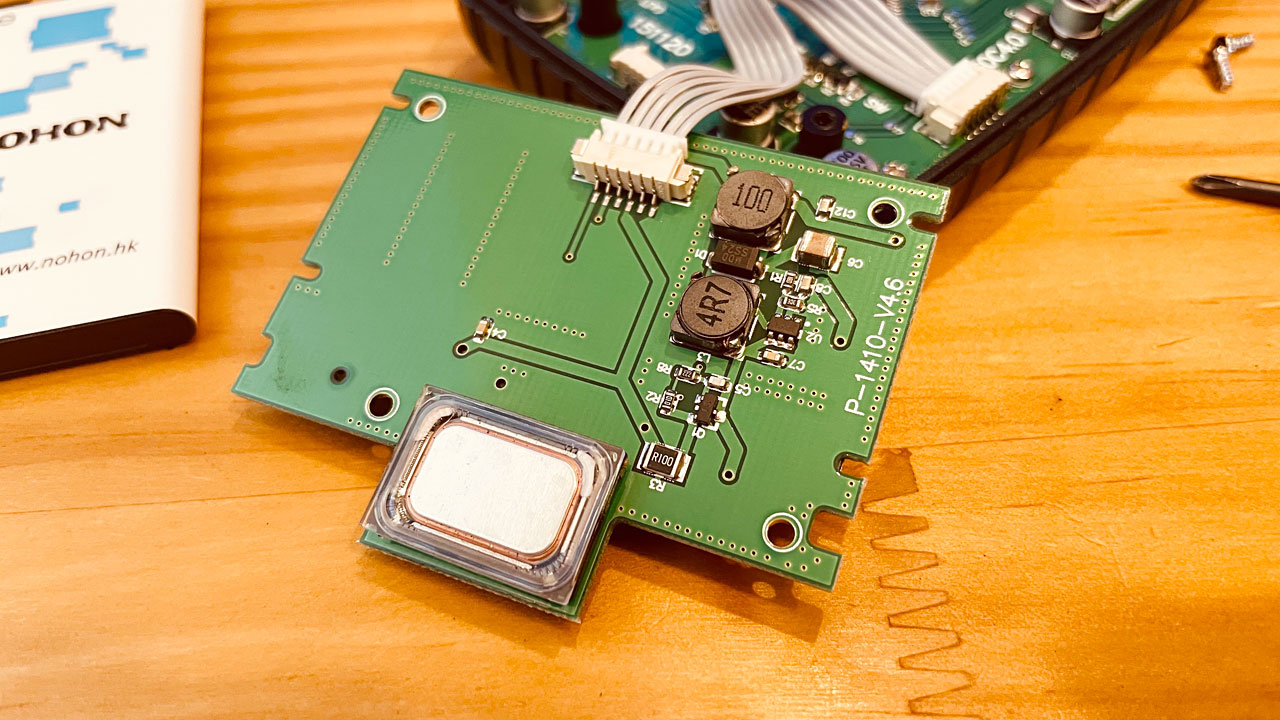

そこで今日は音が出ないようにするか、もしくは小さな音になるように改造することにした。たぶん裏側のここの部分に音源があるんだろうな。

まずはバッテリーの入っている所のビスを取り外して開けてみた。中には3.7Vの薄っぺらいバッテリーが入っていた。

さらにケースを開けると基板が2枚入っていた。右側の基板の下の部分が例の部分だな。どうなってる? さっそくビスを緩めて裏を見てみよう。

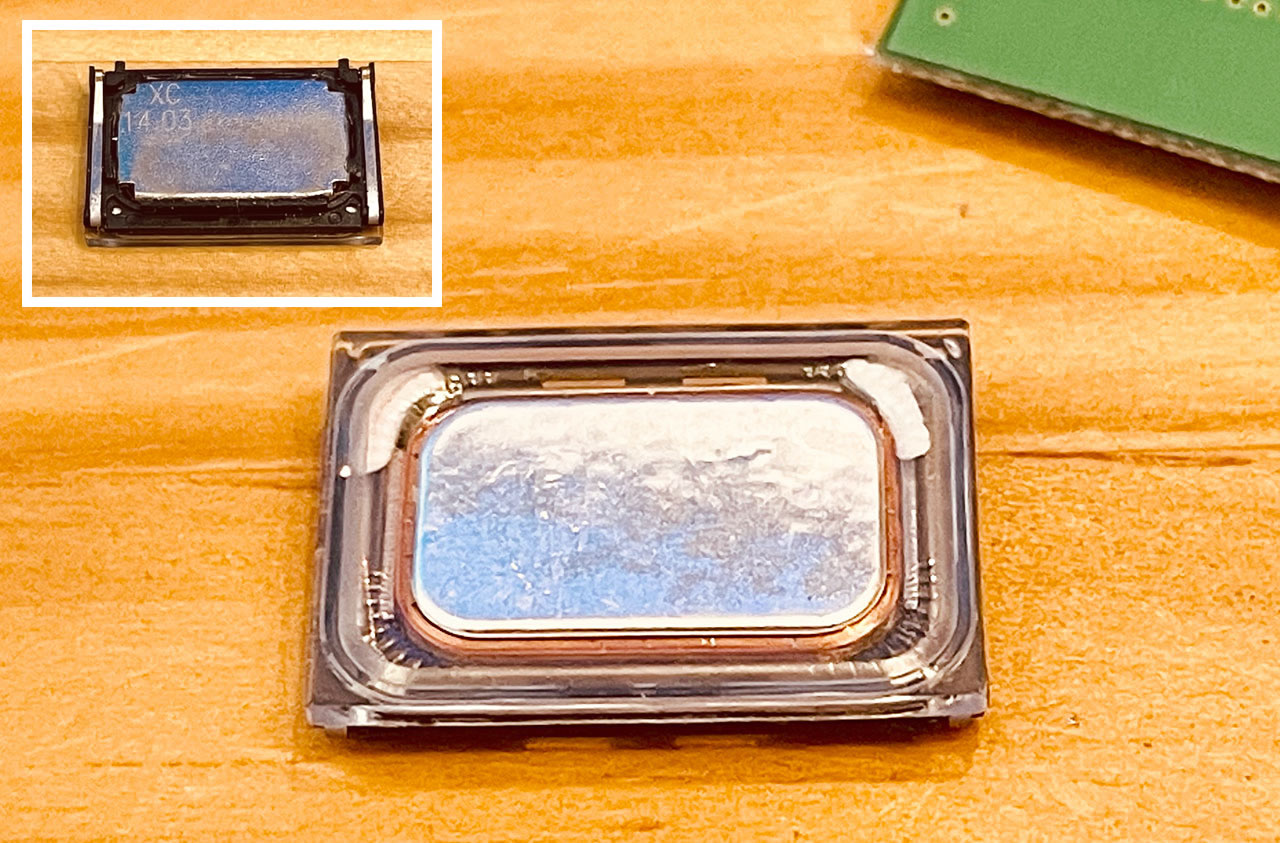

するとあった。これがスピーカーだ。しかも意外にデカい。配線はどうなっているんだろう。そう思ってスピーカーをつまんでみた。

すると簡単に取れてしまった。左上の写真が基板に接していた部分でスピーカーの裏側だ。リード線もなく、ハンダ付けもされていない。よしこれで音が鳴らなくなるはずだ。えらく簡単すぎて拍子抜けしてしまった。

ケースのビスは締めずに軽くケースをはめて起動テストをしてみた。やった! 音が鳴らなくなった。よしこれでいい。

ケースを組み立て直して元に戻した。それにしてもなぜこんなに大きな音にする必要があるんだろう? 疑問でならない。他の人はどうしているんだろうなあ。我慢して使っているのかなあ。

というわけで、胸のつかえが取れた。さて、実をいうとぼくはこのアナライザーを使うとき、毎回使い方に迷ってしまうのだ。

すぐに目的の操作に辿り着かなくて、適当にいろいろ触っているうちに目的の測定ができる。今日はその方法を確かめてここに記録しておくことにしよう。

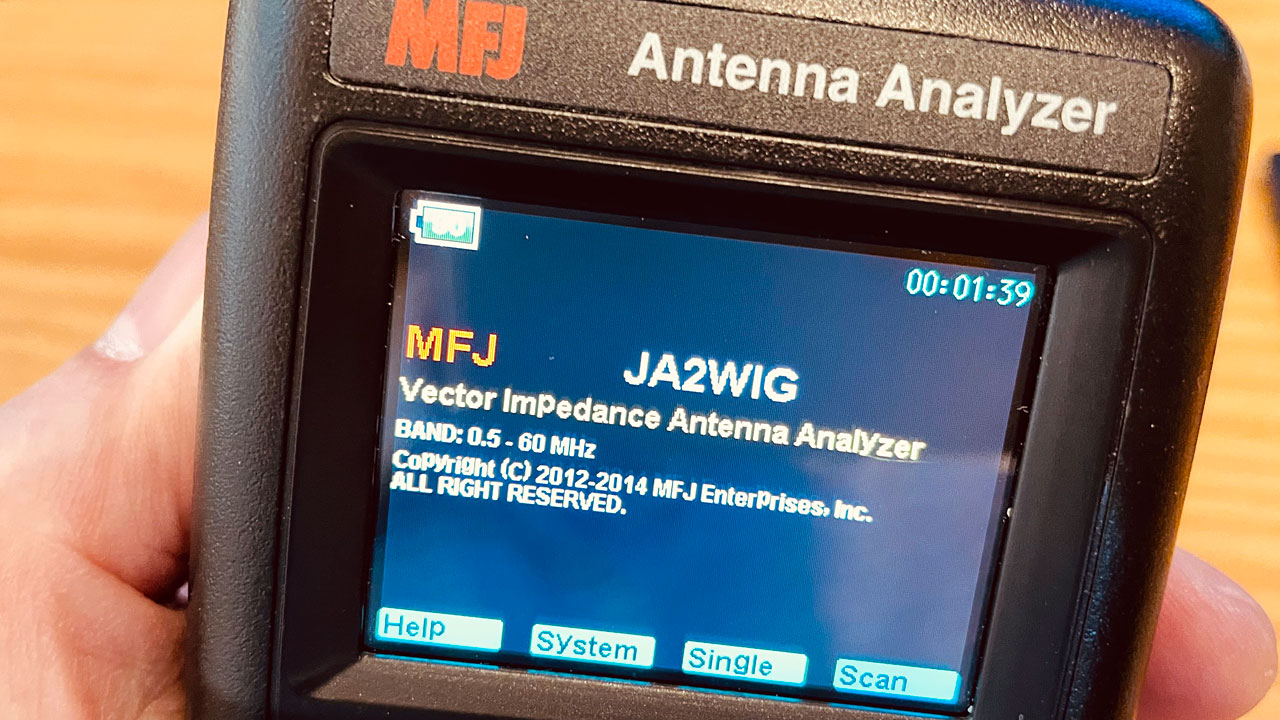

まずは、起動するとこの画面になる。おお〜、音が鳴らないとストレスがなくていいな。そして「F4:Scan」を押す。ここまでは問題ない。

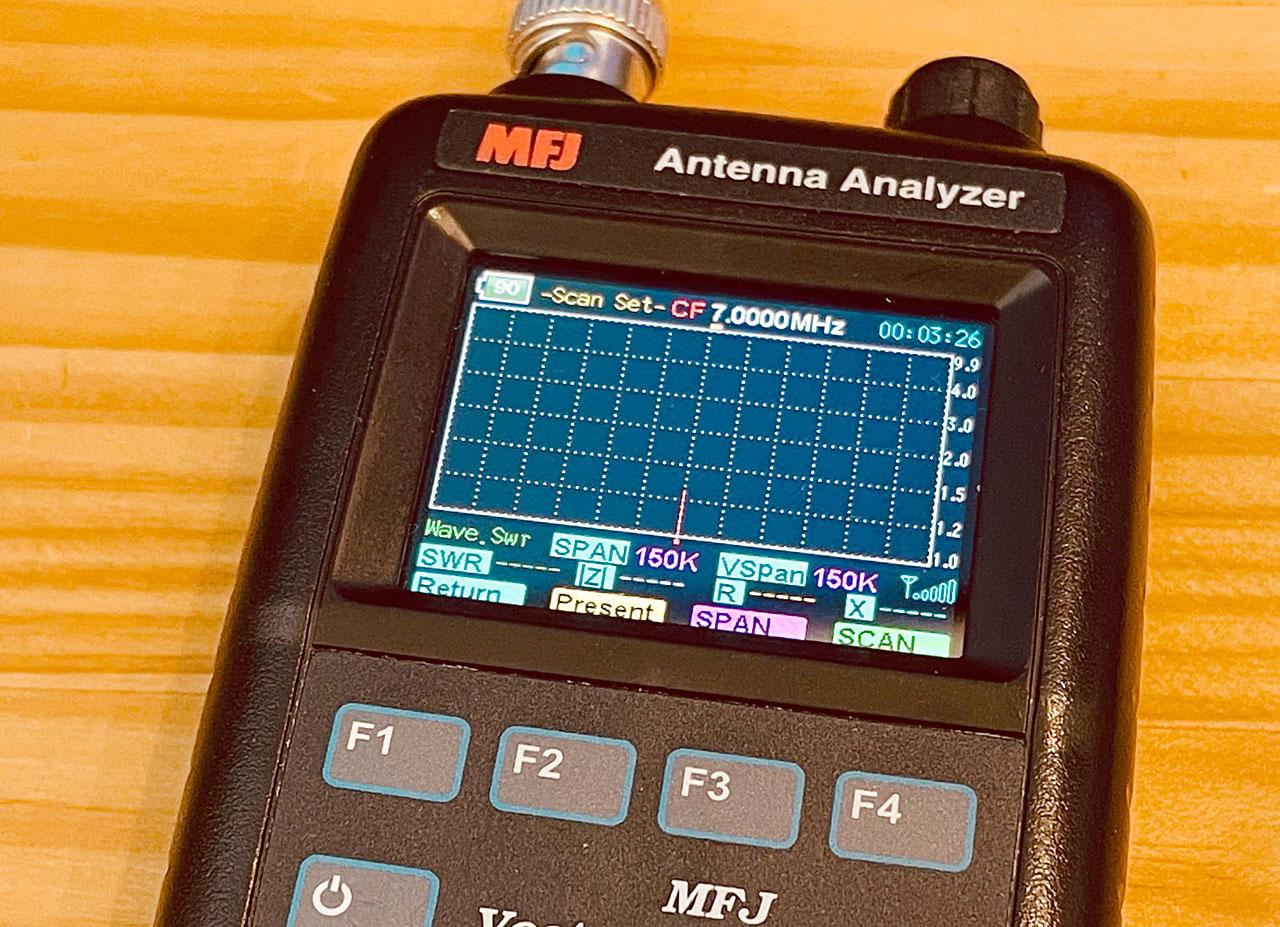

次に「F3:SPAN」を選ぶ。ここまではいい。

次にやるのはSPANの幅を決めること。このスパンというのはスキャンする幅を決めるもので用途によって変えるわけだ。

48M、24M、12M、6M、2.4M、1.2M、600K、300K、150Kと9段階ある。そうか〜、これは知らなかったなあ。

この中の一番狭い帯域150Kを選び、次に中心周波数を選ぶ。上のボタンを押してアンダーラインを移動させ、ボタンを回して周波数を変える。ぼくは7MHzで運用するので7MHzに合わせる。

そして「F4:SCAN」ボタンを押すとスキャンが始まる。

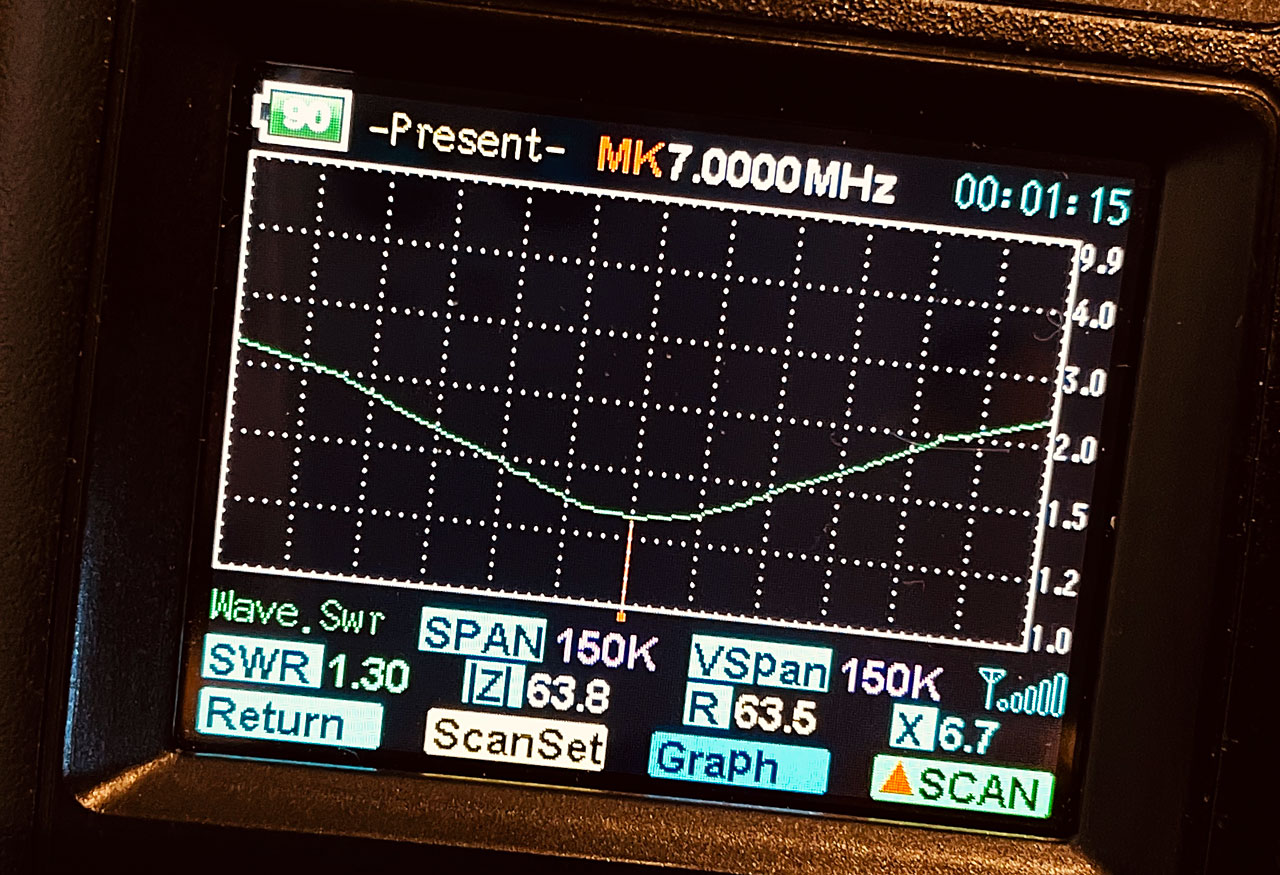

こうして測定した結果がグラフで表示された。7MHzのところでSWRが1.30という値になるってことだね。

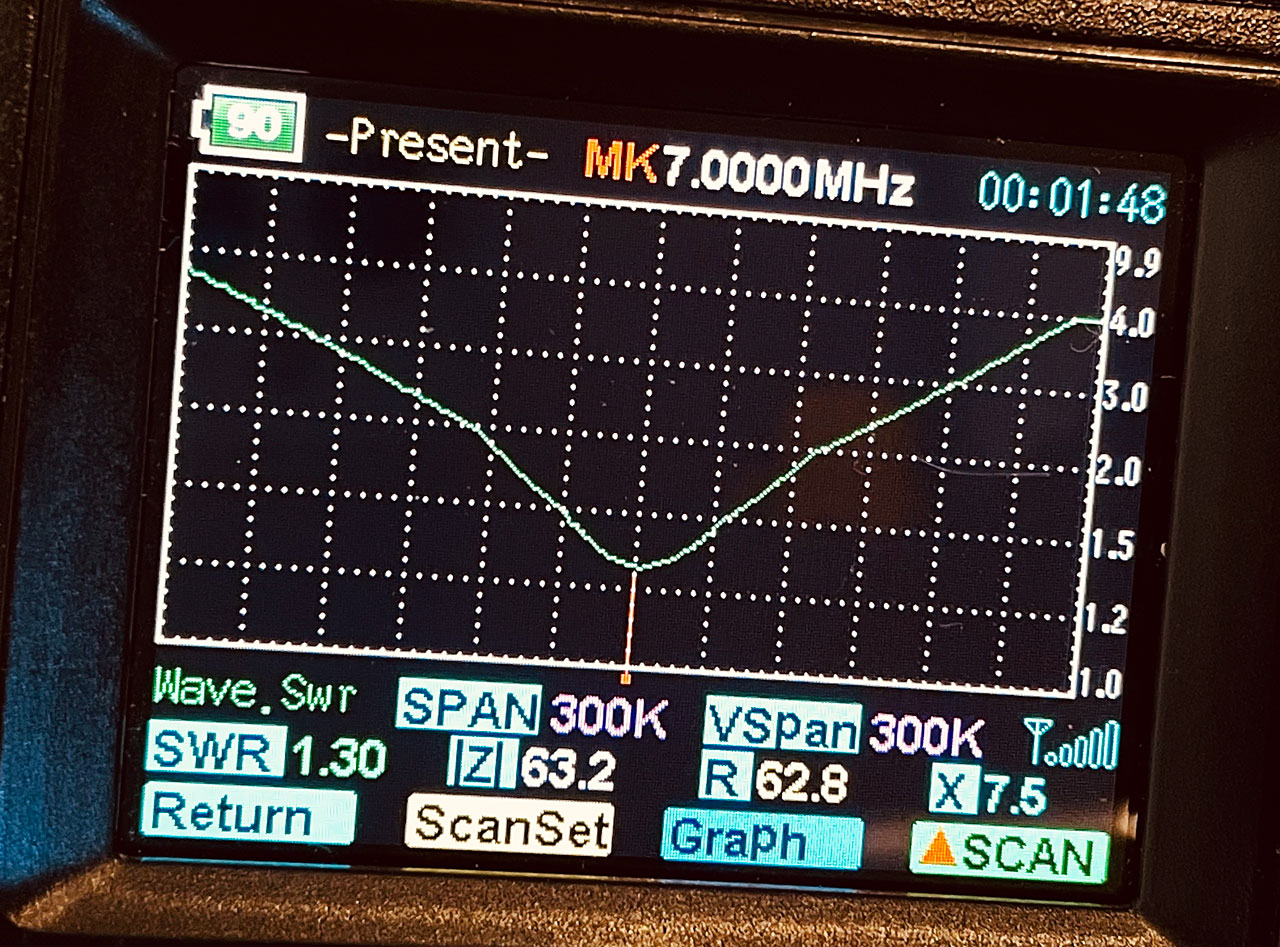

SPANを300Kに変えるとこんなグラフになる。

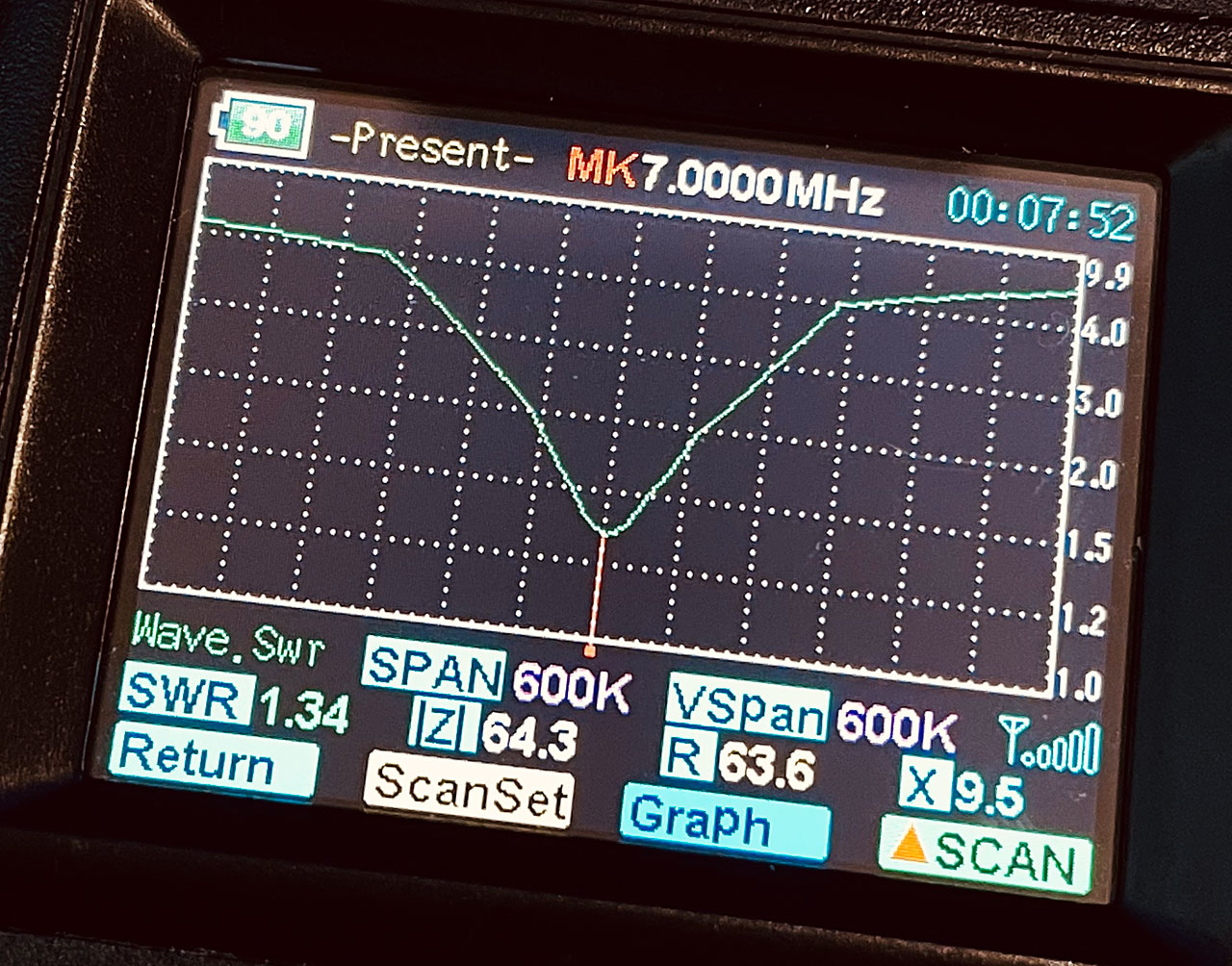

さらに600Kにするとこんなグラフになる。よし、これでわかった。

今までこのアナライザーは起動音だったり、使い方だったりでどうも使いにくく、そろそろ新しいアナライザーを考えようかなと思い始めていたところだった。

安易に使いにくさを理由に、新しいものに変えて解決しようというのでは、アマチュア無線家として落第だということだ。ま、それでもその一歩手前で落第せずに階段を一つ登ったことにしよう。甘いかなあ。笑