アマチュア無線の運用で最も重要なものは何?

それは優れた無線機はなく、良いロケーションでもない。それは言うまでもなく「良いアンテナ」じゃないかなと。どんなに高価な無線機を持っていようが、どんなによいロケーションだろうが、よいアンテナでなければ電波は聞こえてこないし、遠くへ電波は飛ばない。

そもそもアンテナメーカーが作るアンテナなんだから、そんなに大きな違いはない。……と思っている人もいるかもしれない。じつはそんなことはなくて、ぼくはこれまでいろんなアンテナを比較して使ってみたんだけど、こんなに違うのか?と驚いたんだね。

とはいえ。ぼくの場合はアパマンハムなので、使えるアンテナには限界がある。だからタワーを建ててビッグアンテナをブンブン振り回すことができたり、長いダイポールアンテナを張ることができる無線局が、本当に羨ましくてしかたがない。

かといってそれを羨ましがってもしかたがないことなので、ぼくはぼくなりの環境で楽しもうと思っている。それにこのモービルアンテナとマンションの10階というロケーションで、DXCCを達成できたではないか。そのことをありがたく感じて感謝しよう!

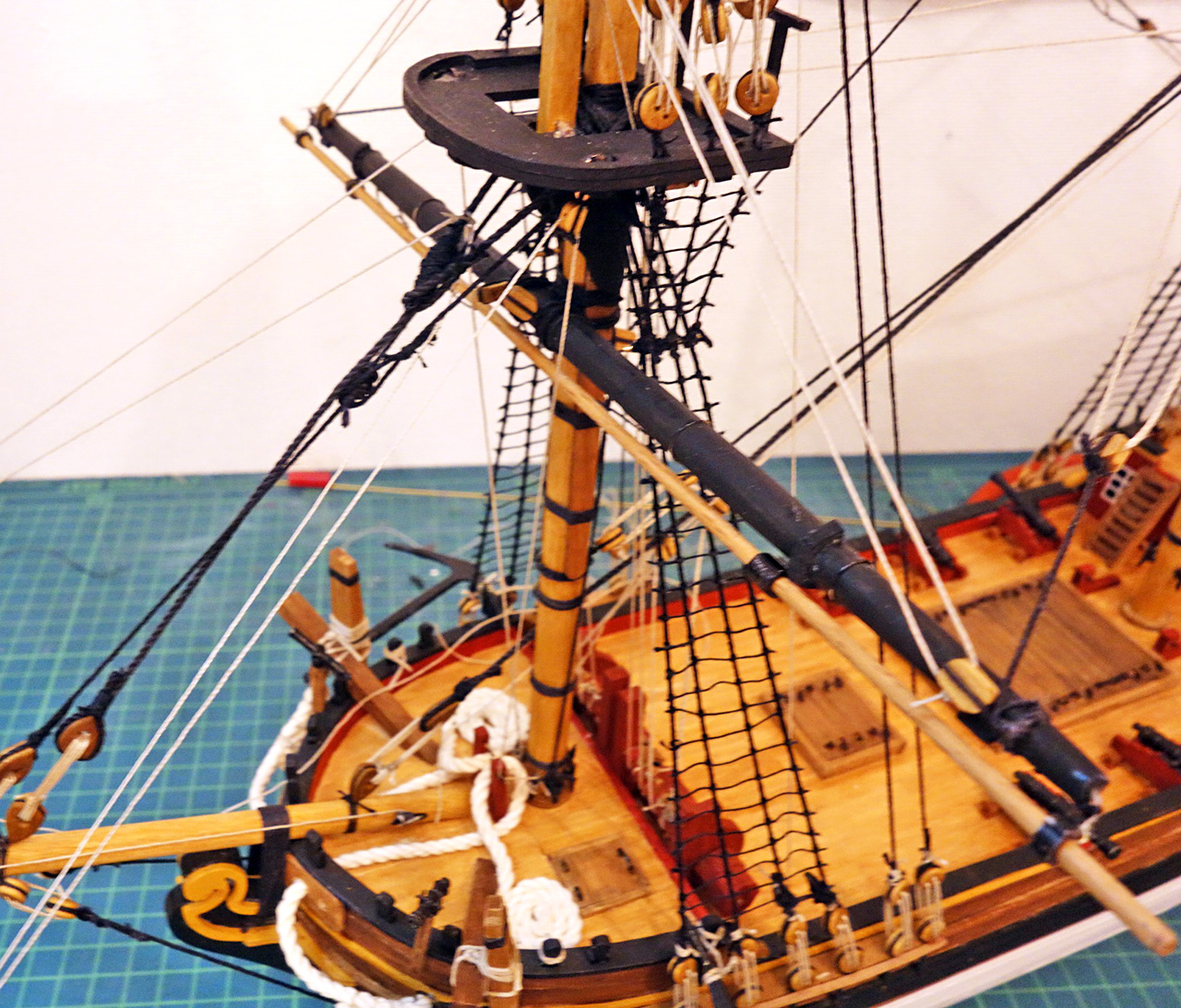

今ぼくが使っているアンテナはアメリカのターヒルアンテナ社の「リトルターヒルHP」だ。これを使っている理由は7〜54MHzの周波数帯で使えること。そして耐入力がSSBで500W、CWやFT8なら100Wの送信が可能だということ。しかも8年使っているが全く問題なく使えている、その耐久性の良さがすばらしい。

日本のダイヤモンドアンテナのスクリュードライバーアンテナ「SD330」の場合は、3.5〜30MHzの周波数帯で耐入力がSSBで200W、CWやFT8なら40Wの送信が可能ということになる。これは性能を比較するものではなく、あくまでもぼくの場合は「リトルターヒルHP」のおかげでオールバンドの100W運用ができるようになったということだね。

とはいえ、制約のある限られた環境だからこそ、できるだけ効率よく電波を飛ばせるように、日頃のメンテナンスだけはちゃんとやっておかないといけないと思っている。

ローテーターの補正について

これから週末にかけて天気が崩れるということなので、前からやりたかったアンテナの調整を、今日のうちにやっておこうと思った。調整の1つはローテータの補正、そして2つ目はカウンターポイズを調整して、各バンドのSWRを下げることだった。

まずはローテーターの補正から。

この「リトルターヒルHP」は使用するときにローテーターで回転させ、ベランダ内から外に張り出している。だから左回転、右回転を頻繁におこなうため、少しずつ角度がズレてくる。

このズレが重なってくると、最近では角度が30°くらいまでしか出せなくなってしまったので、当然飛びが悪いなと感じている。だから補正してできるだけもっと外にアンテナを出せるようにしたいのだ。

ただしリトルターヒルを取り付けている状態では、アンテナが壁に当たってしまい補正ができないので、一旦これを基台から取り外してからの作業になる。

調整方法は簡単だ。まずこのコントローラーを右いっぱいまで回しきるまでモーターを回す。そして今度は左いっぱいまで回す。こうすることでズレをゼロに補正することができるのだ。補正が終わったらアンテナを再度取り付ける。このときにアンテナ各部の点検をすることも大切だね。

カウンターポイズの調整について

つぎにカウンターポイズだけど、ぼくのマンションのベランダにはアースを取れるものがない。だからバンドごとにたった1本のビニール線を必要な長さにカットして、カウンターポイズとして使っている。

それぞれの長さは(300 ÷ 周波数 × 0.95)÷ 4で計算した長さだ。でも実際は結構アバウトに切ったし、それに8年前に作ったものをいまだに使っている。

これはあくまでもぼくのやり方なんだけど、アンテナのアース部からのビニール線を、アンテナからエアコンのホースに一旦中継させてから下に垂らす方法だ。

中継をとらないで直接ベランダの床に敷く方法だとSWRは下がらない。そして周波数の高いバンドから上の方で中継させている。この中継する位置やたるみの具合でSWRが微妙に変化するので、それを探っていくのだ。

そして計測はこれまでは部屋の中のアナライザーを、2台のiPhoneでSkypeアプリを使いモニターしながら、最良点をさぐる方法でやっていた。でもこれだとアナライザーは3分ほどで再起動しないと使えないから、いちいち部屋に戻って立ち上げないといけなくてとても面倒だった。

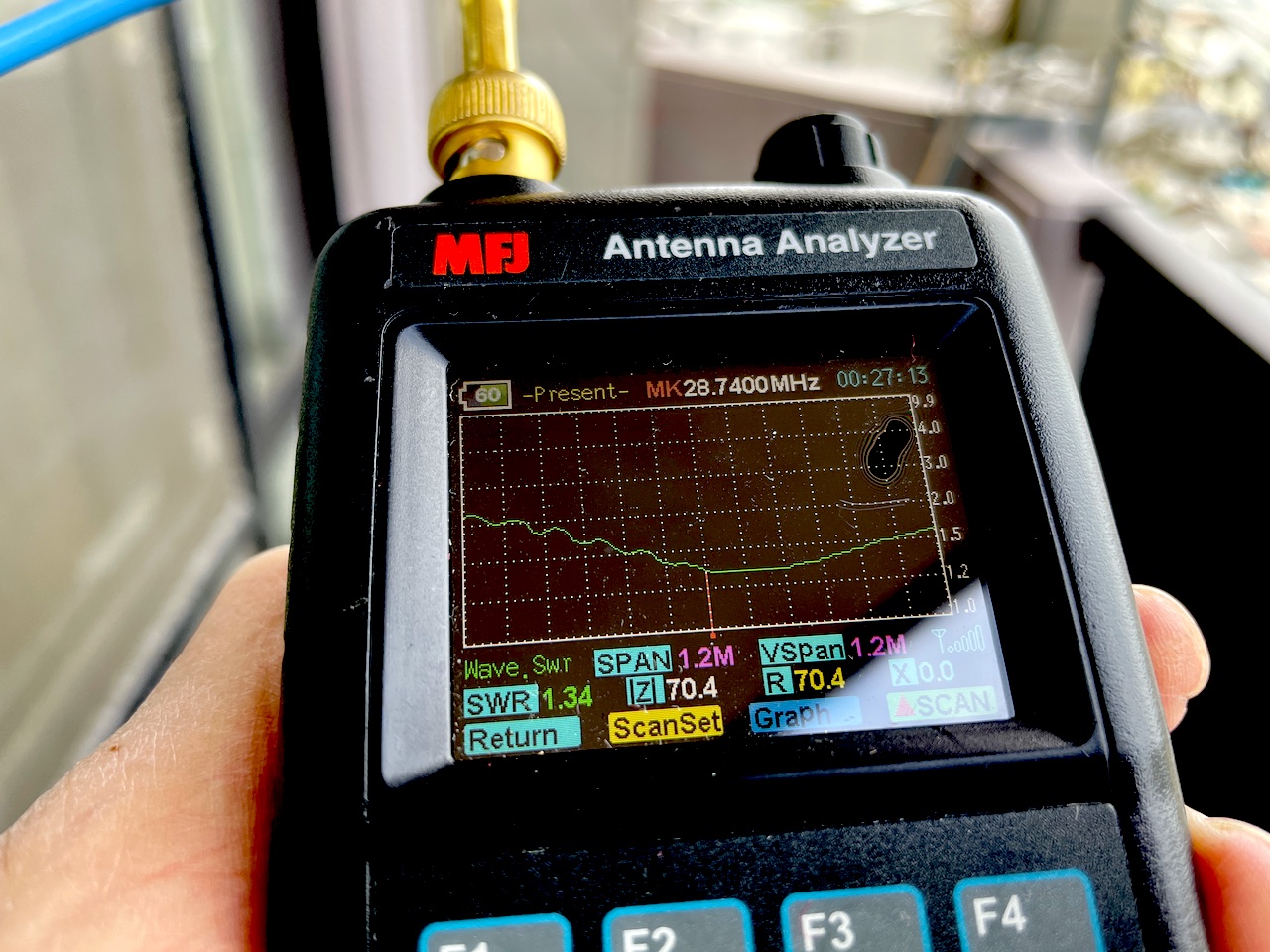

そこで今日からは移動運用に使う「MFJ-223」でアンテナの近くで計測しながら調整することにした。調整はなんとなく、こうやったらこうなりそうだなみたいなものがあるんだけど、やってみるまではわからない。

こうして28M、24M、21M、18M、14M、10M、7Mの7つのバンドの調整を終えた。ちなみにぼくは50Mの運用をしないので調整していない。

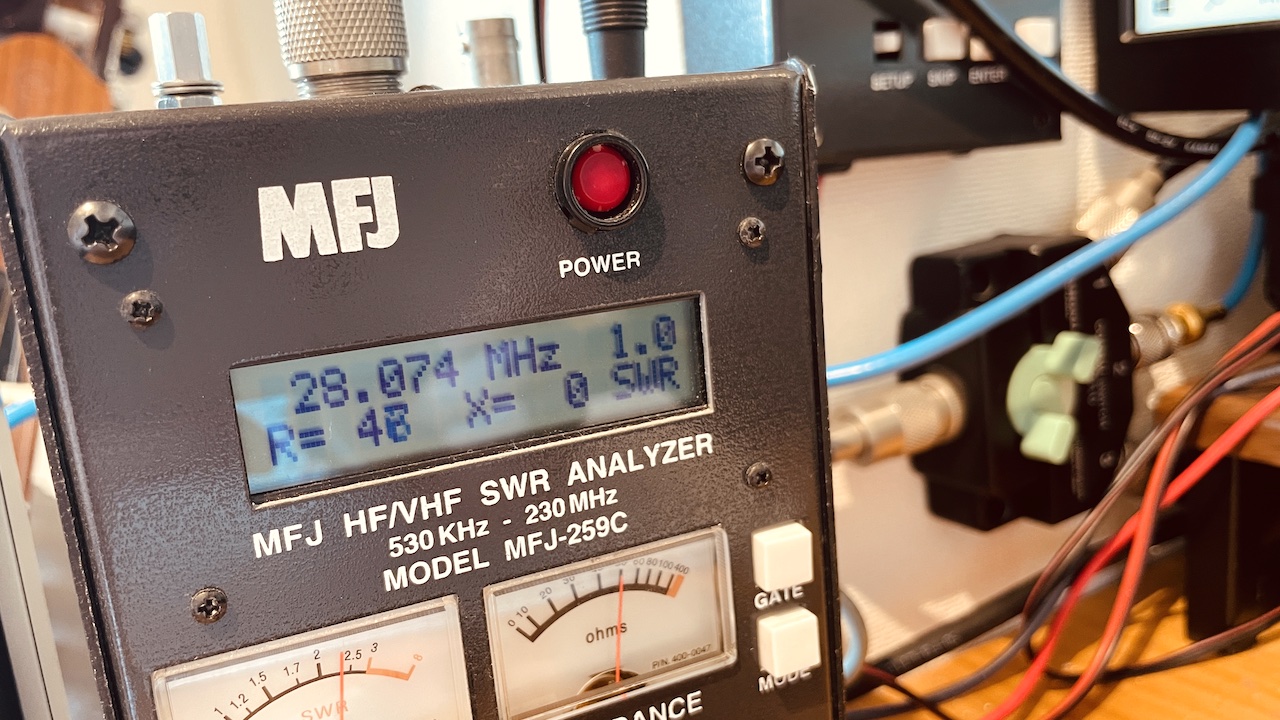

最終的には、それぞれのバンドのSWRは、リトルターヒルのコイルの位置を動かしながら、このアナライザーで最良点を見つける。こんなふうに28.074MHzでのSWRは1.0になった。こんな感じで全バンドを同じように計測し、SWRを1.0〜1.2におさめることができた。これでオッケー。ふ〜疲れた〜。

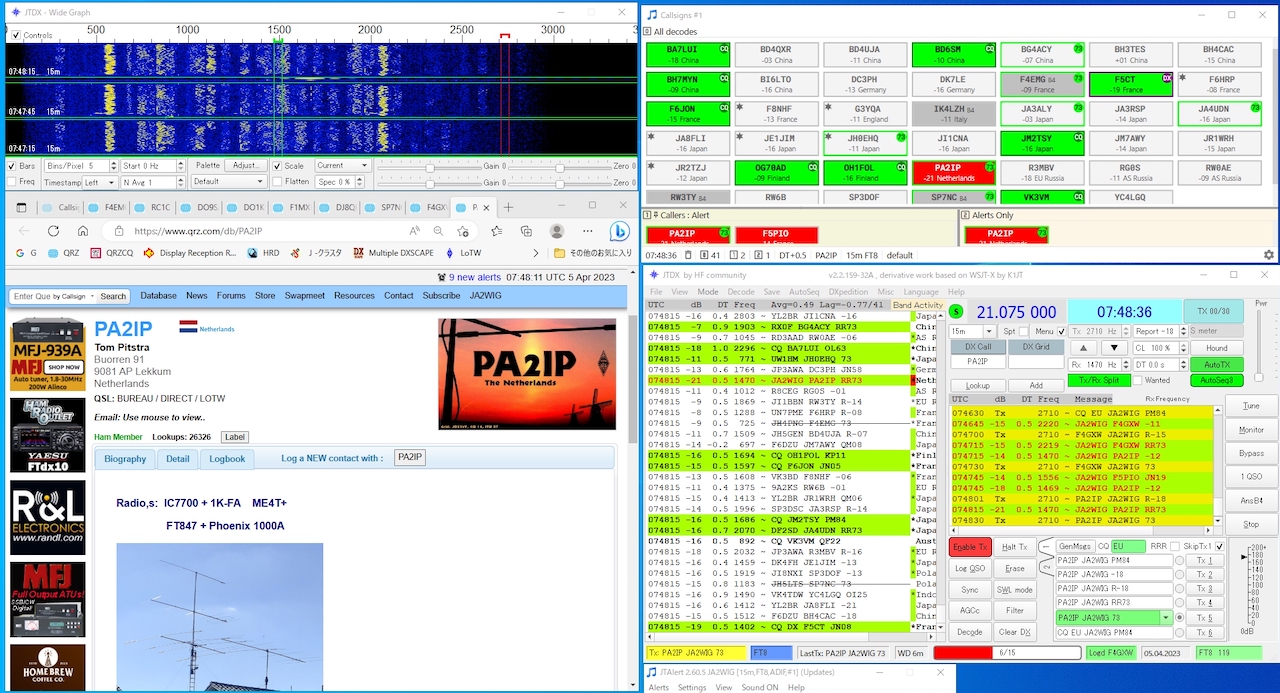

さあ、これで調整が完了したのでテストのために21MHzのFT8を運用した。調整ができたおかげで90°まで外に張り出すことができ、わずかの時間でフランス、ドイツ、ポーランド、オランダ、イングランドなど12局と交信できた。

こんなふうに実はアマチュア無線というのは、単に交信するだけじゃなく、いろんな機器やソフトのメンテナンスをして、よい状態にしていくことも楽しみなことなんだ。

だからアマチュア無線というのは、いろんな勉強をしたり、CWのスキルを磨いたり、機器をそろえたりと、本当に多くの楽しみがあるんだよ。一生楽しめるんだよ。

さあ、これからコンディションはどんどんあがっていくだろうからDX通信が楽しみだ。そして季節もよくなってきたので移動運用も計画しよう。