3Dプリンターのセットアップができたので、さっそく何か作ってみることにした。

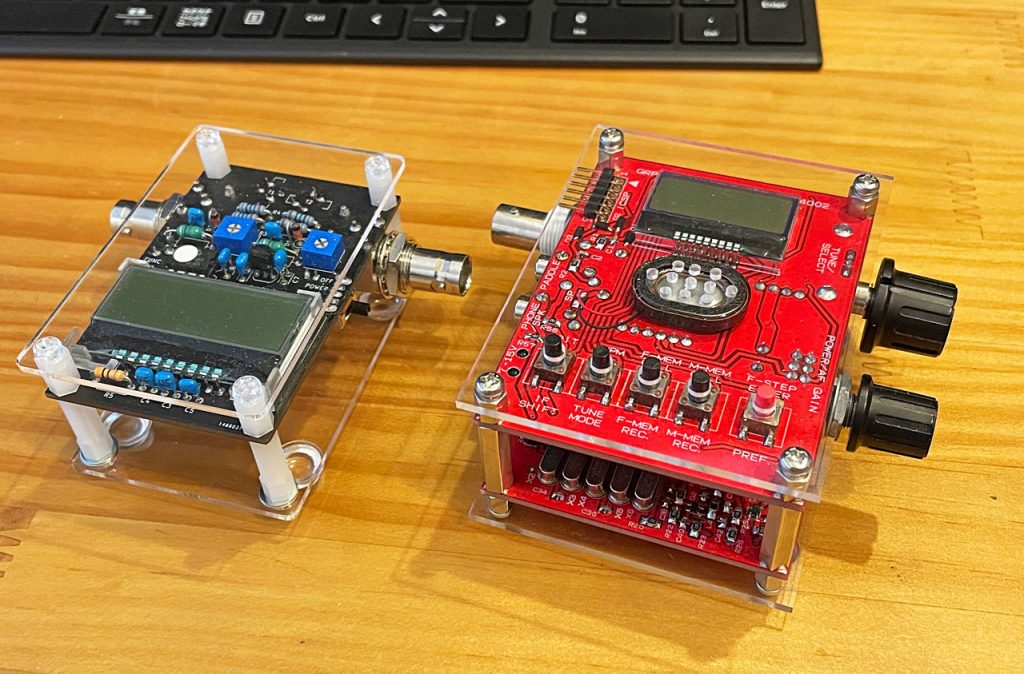

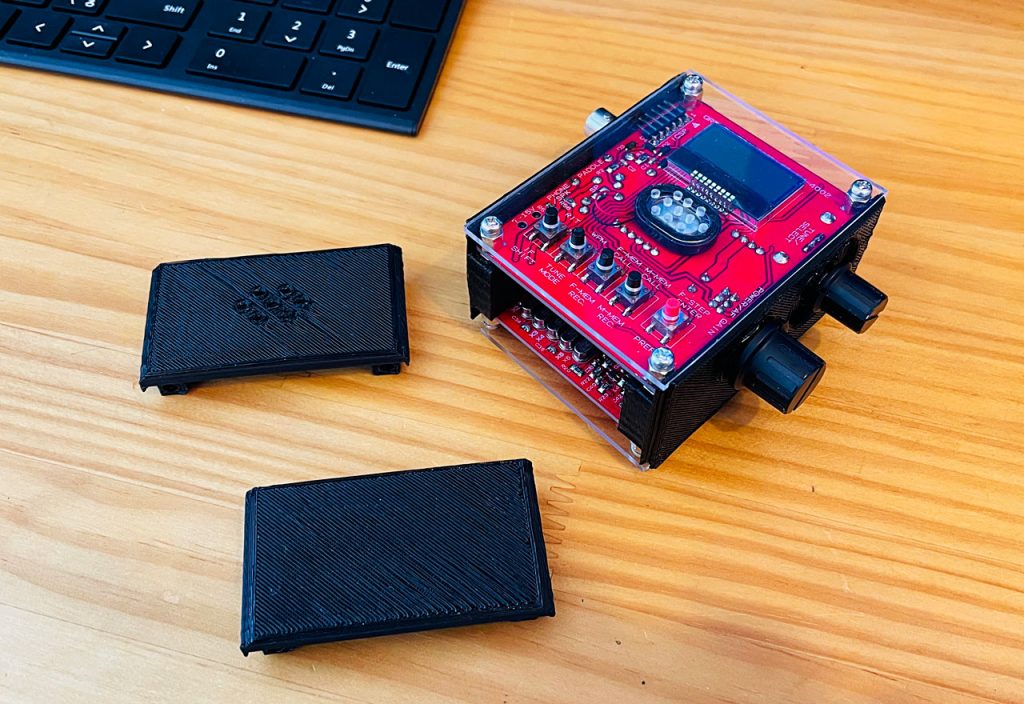

まずは、この自作トランシーバ VN-4002のケースを、キット製作者のJL1VNQさん提供のSTLファイルを使って、作っていくことにしよう。

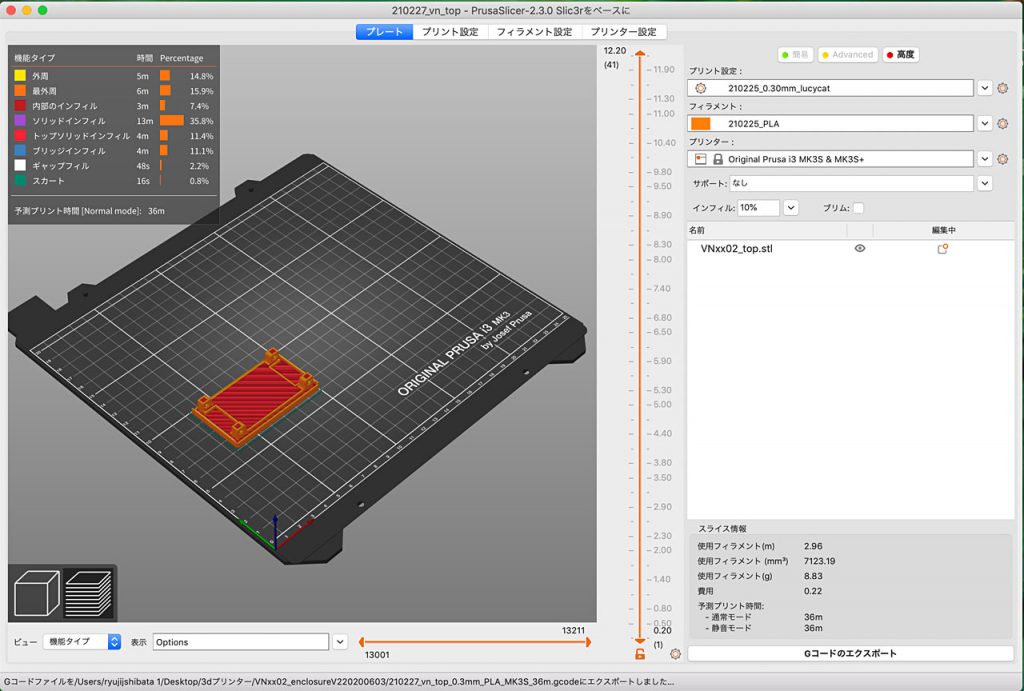

STLデータをPrusaのスライサーソフトで開く。データは全部で7つのパーツに分かれているけど、ぼくは周囲の4枚を作ろうと思う。まずはトップの部分から始めよう。

プリント設定はデフォルトではなく、先日設定したものを使う。これをGコードにエクスポートして、SDカードにデータを入れる。予測プリント時間が36分らしい。

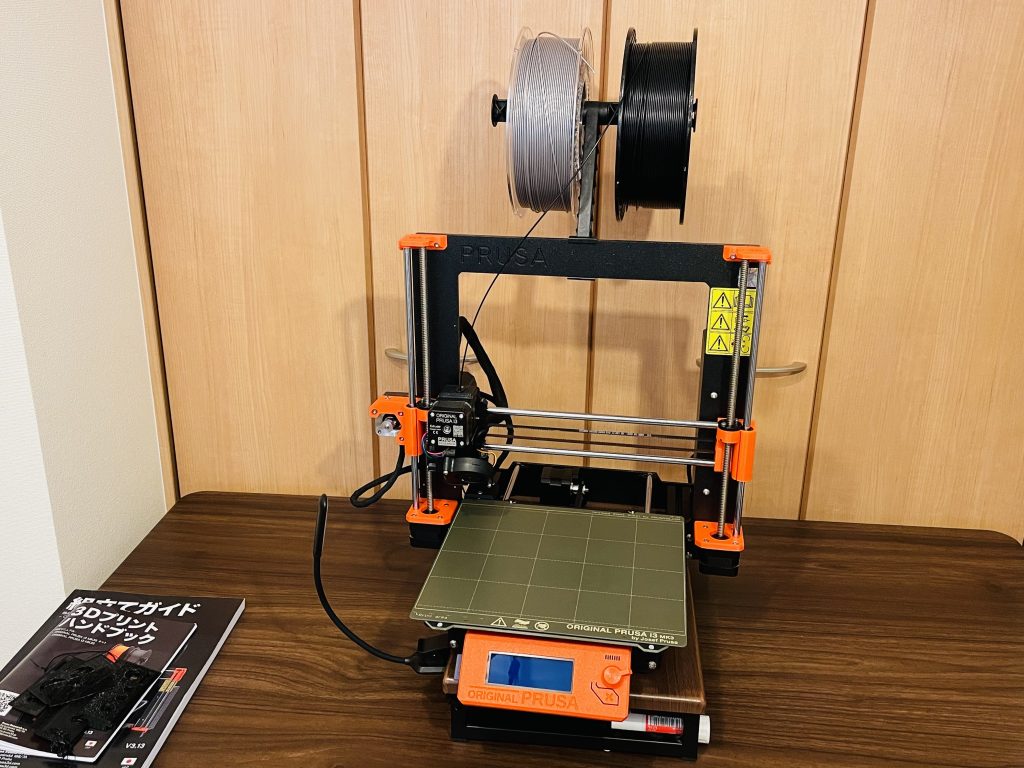

使うフィラメントはPLAのブラックだ。フィラメントの種類はいろいろあるけど、このPLA樹脂というのはポリ乳酸と呼ばれるもので、トウモロコシなどを原料にしたエコプラスチックだ。

これが比較的使いやすいということでこれを選んだけど、しばらくはこれをメインに使っていこうと思っている。

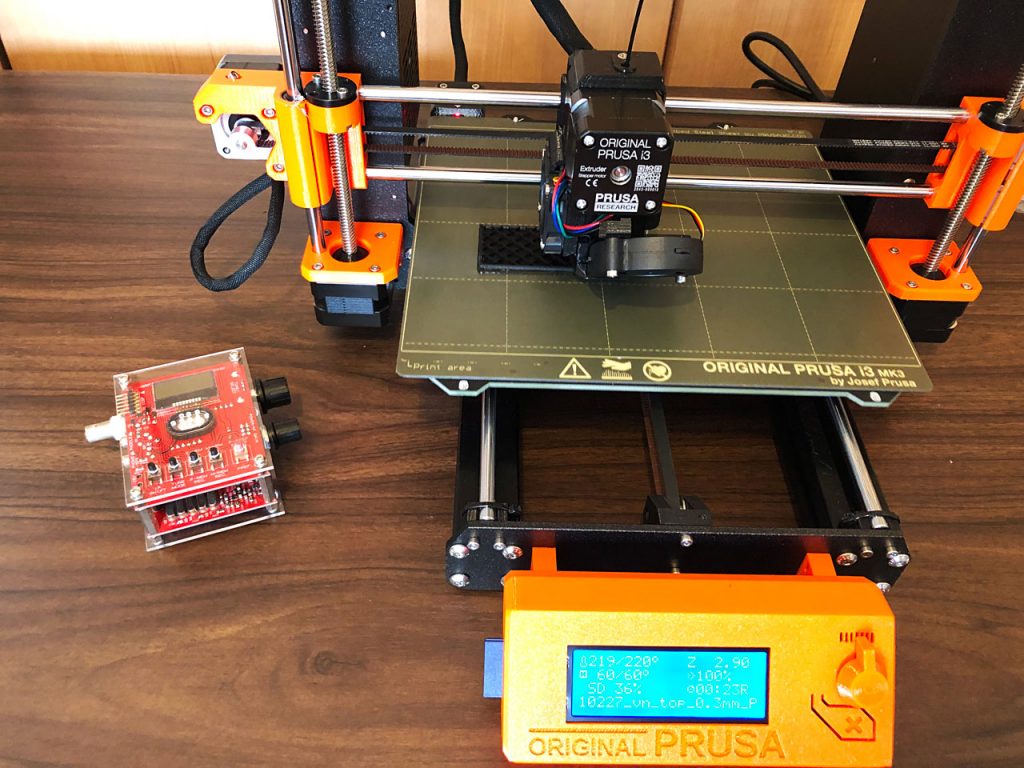

SDカードに入っているデータから、プリントを開始するとさっそく動きだした。まずはプレヒートでノズルやベットを暖める。そして準備ができるとプリントを開始した。

よしよし、とりあえず順調だ。でもいつ何が起こるかわからないのでジッと様子を見ることにした。こうして50分ほどで何とかトップの部分が無事造形されたようだ。

しかし、その後はそんなに甘くはなかった。(-_-;)

とにかく失敗の連続で悲しくなる。これが実際に失敗した7枚なんだけど、1層目でうまく行かないケース、途中でグチャグチャになってしまうケース、そして終わりが近いのに剥がれてしまうケースといろいろだ。

逆にいうと、最初にいろんな失敗をするほうがいいと思っている。その原因を調べることで今後に活かすことができるからだね。

というわけで、失敗を繰り返したことで、ケースの外側4枚を作るのに5時間ほどかかってしまった。

それもなぜかかみ合わせがうまくいかずに、きっちり納まらないので、両サイド部分だけとなってしまった。なぜだろうか? これも宿題にしよう。

とはいえ、むき出し状態だとしても、こうして両サイドがケースに納まったことで、とても持ちやすくなった。それにこうやって中が見えるのってむしろカッコいいぢゃないか。このままにしとこう。

というわけで、いよいよぼくの「3Dプリンターライフ」が始まった。そしてこの3Dプリンターはぼくにとってはまさに革命的な存在になった。

なぜかと言うと、今までは何かを作ろうとするときに、まずは必要なパーツを一から探すことから始まっていた。これは本当に大変なことだ。

例えばこのテーブルの下に、鉄道模型用の道具類を置くための棚を直接組み付けたい。これを例えばイレクターで作ろうと思っても、適切な取り付けパーツがないのだ。

そんなときに、自分で必要なものを設計して作ればいいわけだね。鉄道模型のレイアウトでも、欲しいものがあれば自分で作れてしまう。これは凄いことだと思う。

何年か前に、初めて3Dプリンターのことを知ったとき、凄いものができたなと思っていた。そしていつかこんなのが持てたらいいなとも。それがこんなに早く実現できるとは、驚いたねえ。本当にイイ時代になったねえ〜♪

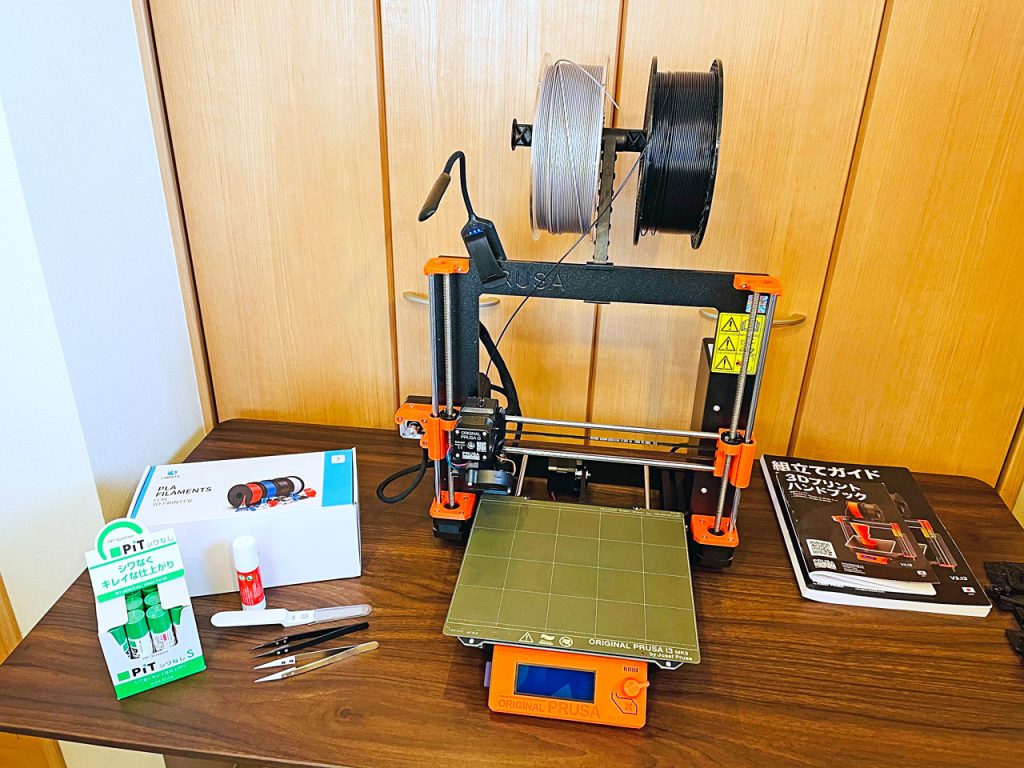

そしてPLAフィラメントを4色、高耐熱ピンセット、はがしカッター、さらに評判のPITも買った。なんだと? 20個も? そんなに売るほどいるのか? 笑

ということで、そろそろ鉄道模型のレイアウト作りの本線に戻ることにしよう。